موسوعة كربلاء الجزء ٢

0%

0%

مؤلف: الدكتور لبيب بيضون

مؤلف: الدكتور لبيب بيضون

تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام

الصفحات: 800

مؤلف: الدكتور لبيب بيضون

تصنيف:

المشاهدات: 548409

تحميل: 6505

توضيحات:

-

رقم الشكل

- ـ تبويب (الجزء الثاني) من الموسوعة

- ـ مقدمة الجزء الثاني من الموسوعة

- ـ تعريف بالجزئين الأول والثاني من الموسوعة

- ـ فاجعة كربلاء أنست كل فاجعة

- ـ (الشكل 1) : ورود وأزاهير من روضة الشهادة والفداء

- (1) ورود وأزاهير من روضة الشهادة والفداء

- ـ تعريف بالباب السادس

- ـ مقدمة الفصل

- 2 ـ الذين استشهدوا بعد المعركة

- عدد المستشهدين مع الحسين عليهالسلام

- 1 ـ الذين استشهدوا قبل معركة كربلاء

- 4 ـ عدد الذين خرجوا مع الحسين عليهالسلام من مكة

- 3 ـ الذين نجوا من القتل

- 5 ـ عدد الذين انضموا إلى الحسين عليهالسلام من الكوفة

- 6 ـ عدد الذين انضموا للحسين عليهالسلام من أصحاب عمر بن سعد يوم عاشوراء

- 7 ـ عدد أنصار الحسين عليهالسلام يوم عاشوراء

- المستشهدون من أصحاب الحسين عليهالسلام

- 8 ـ توزّع أصحاب الحسين عليهالسلام حسب انتمائهم القبلي

- 9 ـ أسماء المستشهدين من الموالي من أنصار الحسين عليهالسلام

- أصحاب الحسين عليهالسلام حسب ترتيب استشهادهم

- 10 ـ المستشهدون من أصحاب الحسين عليهالسلام في الحملة الأولى

- 11 ـ أشهر المستشهدين بالمبارزة مرتبين حسب استشهادهم

- المستشهدون من الأصحاب حسب اشتهارهم

- 12 ـ ترتيب المستشهدين بالمبارزة حسب درجة اشتهارهم وتواتر أسمائهم في كتب المقاتل

- 13 ـ أسماء المستشهدين من أصحاب الحسينعليهمالسلام

- فهرس عام بأسماء المستشهدين من الأصحاب

- (2) أشهر المستشهدين من أصحاب الحسين عليهالسلام

- ـ (الشكل 2) : أشهر المستشهدين من أصحاب الحسين عليهالسلام

- المستشهدون من آل أبي طالبعليهمالسلام

- 14 ـ عدد المستشهدين من آل أبي طالب عليهالسلام يوم العاشر من المحرم

- (3) المستشهدون مع الحسين من آل أبي طالب عليهالسلام

- ـ (الشكل 3) : المستشهدون مع الحسين من آل أبي طالب عليهالسلام

- 15 ـ أسماء المستشهدين من آل أبي طالب عليهالسلام يوم العاشر من المحرمحسب ترتيب استشهادهم

- 16 ـ طائفة المستشهدين من آل أبي طالب (مرتبة حسب القرابة)

- 17 ـ أسماء المستشهدين من آل أبي طالبعليهمالسلام

- 18 ـ متن الزيارة الصادرة عن الناحية المقدسة من كتاب (التحفة)

- زيارة الناحية المقدسة

- ـ موقعة كربلاء

- ـ مقدمة الفصل

- 1 ـ منزلة شهداء كربلاء (رض)

- 19 ـ صفة شهداء كربلاء ومنزلتهم بين الشهداء

- 20 ـ شهداء كربلاء مثل شهداء بدر

- 21 ـ رأي سلمان المحمدي في شهداء كربلاء (رض)

- 22 ـ شهداء كربلاء (رض) لا يسبقهم سابق

- 23 ـ تفضيل المستشهدين مع الحسين عليهالسلام على حواريي الرسول (ص) وحواريي الإمام علي عليهالسلام

- 24 ـ تفاضل المستشهدين من الآل والأصحاب عليهالسلام

- 25 ـ الملائكة تعرض المساعدة على الحسين عليهالسلام

- 26 ـ نزول النصر على الحسين عليهالسلام ـ الله خيّر الحسين عليهالسلام بينالنصر أو لقاء الله ، فاختار لقاء الله

- 27 ـ امتداد نهار يوم عاشوراء إلى اثنين وسبعين ساعة

- 28 ـ الذين اكتفوا بالدعاء للحسين عليهالسلام يوم عاشوراء ولم ينصروه

- 2 ـ بدء القتال والمبارزة

- 29 ـ الاصطدام المسلح بين الحق والباطل (الحملة الأولى)

- ـ صورة تمثل [الحملة الأولى] التي استشهد فيها من أصحابالحسين عليهالسلام نحو خمسين شهيدا دفعة واحدة

- ـ صورة تمثل [الحملة الأولى] التي استشهد فيها من أصحاب الحسين عليهالسلام نحو خمسين شهيدا دفعة واحدة

- 32 ـ كلام للحسين عليهالسلام وفيه يستغيث بالناس

- 30 ـ الإمام الحسين عليهالسلام يأذن لأصحابه بالقتال

- 31 ـ الحسين عليهالسلام لا يبدأ بقتال ، لأن هدفه هداية الناس

- 33 ـ استغاثة الحسين عليهالسلام توقظ بعض النفوس الخيّرة ، فتنضم إلى الحسين عليهالسلام وتقاتل معه حتى الموت

- ـ مدخل (حول ترتيب المستشهدين بالمبارزة)

- المبارزات

- ـ (الشكل 4) : قافلة المستشهدين بالمبارزة من أصحاب الحسين عليهالسلام

- (4) قافلة من المستشهدين بالمبارزة من أصحاب الحسين عليهالسلام

- 3 ـ المستشهدون من الأصحاب بالمبارزة

- 34 ـ خروج مسلم بن عوسجة ونافع بن هلال للقتال

- 35 ـ تشجيع عمرو بن الحجاج لقومه ، واعترافه بشجاعةأصحاب الحسين عليهالسلام

- زحف الميمنة

- 36 ـ عمرو بن الحجاج يزحف على ميمنة الحسين عليهالسلام

- 37 ـ عمرو بن الحجاج يتهم الحسين عليهالسلام بالمروق من الدين ،وجواب الحسين عليهالسلام له

- 38 ـ مصرع مسلم بن عوسجة الأسدي ووصيته لحبيب بن مظاهر ، وما شهده شبث بن ربعي بمسلم

- 39 ـ زحف شمر بن ذي الجوشن على ميسرة الحسين عليهالسلام

- 40 ـ خبر عبد الله بن عمير الكلبي ومقاتلته

- زحف الميسرة

- 65 ـ مصرع سعيد بن عبد الله الحنفي

- 41 ـ مصرع عبد الله بن عمير الكلبي ، وزوجته أم وهب (رض)

- ـ توضيح

- 42 ـ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، والموت جسر المؤمن إلى الجنة

- طلب النجدة والمدد

- 43 ـ عزرة بن قيس يستنجد بابن سعد ، واعتراف شبث بن ربعي بضلال أصحابه

- 44 ـ وصف أحدهم لبسالة الحسين عليهالسلام وأصحابه الأبطال

- 45 ـ عدول أبي الشعثاء الكندي إلى الحسين عليهالسلام واستشهاده

- 46 ـ مبارزة برير بن خضير ليزيد بن معقل ومباهلتهما ، ثم مصرع بريرعلى يد كعب بن جابر ، وقيل بحير الضبّي

- ـ [ترجمة برير بن خضير الهمداني المشرقي]

- 47 ـ مبارزة الحر بن يزيد الرياحي

- ترجمة برير بن خضير الهمداني

- 48 ـ مبارزة الحر ليزيد بن سفيان ومصرعه

- 49 ـ مصرع الحر بن يزيد الرياحي (رض)

- ـ مرقد الحر بن يزيد الرياحي في ضاحية كربلاء

- (5) مرقد الحر بن يزيد الرياحي في ضاحية كربلاء

- ـ [ترجمة الحر بن يزيد التميمي الرياحي]

- ـ الحر بن يزيد الرياحي

- ـ (الشكل 5) : مرقد الحر بن يزيد الرياحي في ضاحية كربلاء

- 50 ـ الردّ على الذين اتهموا الحر بالارتداد عن الدين

- ـ مدخل إلى البحث التالي (انتصار العقيدة على العاطفة)

- 51 ـ مصرع وهب بن حباب الكلبي

- ـ توضيح

- 52 ـ عمر بن سعد يأمر بتقويض أبنية الحسين عليهالسلام وحرقها بالنار

- 53 ـ الشمر يطعن فسطاط الحسين عليهالسلام ويحاول تحريق الخيام

- 54 ـ استنكار حميد بن مسلم لفعل الشمر

- 56 ـ حملة زهير لاستنقاذ البيوت

- 55 ـ زجر شبث بن ربعي للشمر

- 57 ـ شهادة عمرو بن خالد الأزدي ، وابنه خالد

- ـ توضيح

- 58 ـ استشهاد جماعة

- ـ [ترجمة عمرو بن خالد الأسدي الصيداوي]

- 59 ـ احتدام القتال إلى زوال الشمس

- ـ عمرو بن خالد الأسدي الصيداوي

- 60 ـ إخبار أبي ثمامة الصائدي بزوال الشمس للصلاة

- 61 ـ مصرع حبيب بن مظاهر الأسدي على يد الحصين بن نمير ورجل من تميم ، وقيل بديل بن صريم

- 62 ـ القاسم بن حبيب يأخذ بثأر أبيه من قاتله

- ـ الصحابي حبيب بن مظاهر الأسدي

- ـ [ترجمة الصحابي حبيب بن مظاهر الأسدي]

- 64 ـ صلاة الظهر ، وقد صلاها الحسين عليهالسلام في نصف من أصحابه ، وهي صلاة الخوف

- 63 ـ رثاء الحسين عليهالسلام لحبيب بن مظاهر ، وبروز زهير بن القين

- ـ [ترجمة سعيد بن عبد الله الحنفي]

- ـ سعيد بن عبد الله الحنفي

- 66 ـ بشارة الحسين عليهالسلام لأصحابه بالجنة ودعوتهم للثبات والدفاع

- 67 ـ عمر بن سعد يعقر خيل الحسين عليهالسلام ومصرع أبي ثمامة الصائدي

- خيل الحسين عليهالسلام تعقر

- 68 ـ مصرع زهير بن القين البجلي على يد كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر ابن أوس التميمي

- ـ [ترجمة زهير بن القين البجلي]

- ـ زهير بن القين البجلي

- 69 ـ مصرع عمرو بن قرظة الأنصاري من أصحاب الحسين عليهالسلام ،ومصرع أخيه من أصحاب عمر بن سعد

- 70 ـ شجاعة أسير : قتال نافع بن هلال الجملي ، ومصرعه أسيرا

- ـ [ترجمة نافع بن هلال المذحجي الجملي]

- 71 ـ مصرع جون مولى أبي ذرّ الغفاري

- ـ نافع بن هلال الجملي

- ـ جون مولى أبي ذر الغفاري

- ـ [ترجمة جون مولى أبي ذر الغفاري]

- 72 ـ تنافس بقية الأصحاب على الموت

- 73 ـ مصرع حنظلة بن أسعد الشبامي

- 74 ـ مصرع شوذب مولى بني شاكر

- ـ عابس بن شبيب الشاكري

- 75 ـ مصرع عابس بن شبيب الشاكري على يد جماعة من القوم

- ـ [ترجمة عابس بن شبيب الشاكري الهمداني]

- 76 ـ مصرع سعد بن حنظلة التميمي

- 77 ـ مصرع عمير بن عبد الله المذحجي

- 80 ـ شهادة قرّة بن أبي قرة الغفاري

- 81 ـ شهادة رجل من بني أسد

- 78 ـ شهادة عبد الرحمن اليزني

- 79 ـ شهادة يحيى بن سليم المازني

- 82 ـ مصرع أنس بن الحارث الكاهلي ، وكان صحابيا

- ـ الصحابي أنس بن الحارث الكاهلي

- ـ [ترجمة الصحابي أنس بن الحارث الكاهلي]

- 83 ـ شهادة عمرو بن مطاع الجعفي

- 86 ـ مبارزة الاثنين

- 85 ـ شهادة الحجاج بن مسروق الجعفي

- 84 ـ شهادة أنيس بن معقل الأصبحي

- 87 ـ مصرع الأخوين الغفاريين

- 89 ـ مصرع جنادة بن الحرث الأنصاري

- 88 ـ مصرع الأخوين الجابريّين

- 91 ـ مصرع شاب قتل أبوه في المعركة

- 90 ـ مصرع الغلام عمرو بن جنادة الأنصاري

- ـ تعليق السيد محسن الأمين على شهادة الغلام السابق

- 92 ـ شهادة واضح التركي مولى الحرث المذحجي

- 93 ـ شهادة أبي عمر النهشلي

- 94 ـ شهادة أسلم التركي غلام الحسين عليهالسلام

- 95 ـ شهادة مالك بن ذودان

- 96 ـ شهادة إبراهيم بن الحصين الأسدي

- 98 ـ شهادة سعد بن الحارث وأخيه أبي الحتوف الأنصاري

- 97 ـ شهادة سوّار بن منعم بن حابس بن أبي عمير الفهمي الهمداني

- 100 ـ كل قتيل في جنب الله شهيد

- 99 ـ مصرع سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي

- ـ معنى (الشهيد) ومعنى ذكراه

- ـ جدول بأشهر المستشهدين من أصحاب الحسين عليهالسلام مع ذكر قاتليهم

- ـ جدول بأشهر المستشهدين من أصحاب الحسين عليهالسلام مع ذكر قاتليهم

- ـمقدمة الفصل

- المستشهدون من آل أبي طالب عليهالسلام

- 101 ـ المستشهدون من آل أبي طالب عليهالسلام

- 102 ـ شهادة أهل البيت عليهالسلام

- 103 ـ بروز علي الأكبر بن الحسين عليهالسلام للقتال

- 104 ـ دعاء ليلى لابنها

- 105 ـ مصرع علي الأكبر بن الحسين عليهالسلام على يد مرة بن منقذ العبدي

- ـ زينب عليهالسلام تؤبّن الشهيد

- ترجمة علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهالسلام

- ـ [ترجمة علي الأكبر عليهالسلام ]

- ـ تحقيق في سنّ علي الأكبر عليهالسلام

- 106 ـ مصرع عبد الله بن مسلم بن عقيل عليهالسلام على يد يزيد بن الرقّاد الجهني ، وقيل عمرو بن صبيح وأسيد بن مالك

- ـ رقيّة بنت الإمام علي عليهالسلام

- ـ [ترجمة رقيّة بنت الإمام علي عليهالسلام ]

- 109 ـ شهادة بعض أولاد عقيل عليهالسلام

- 107 ـ شهادة محمّد بن مسلم بن عقيل عليهالسلام

- 108 ـ شهادة بقية أهل البيت عليهالسلام وإخوة الحسين عليهالسلام

- 110 ـ مصرع إبراهيم بن الحسين

- 112 ـ شهادة محمّد وعون ولدي عبد الله بن جعفر عليهالسلام

- 111 ـ مصرع أحمد بن محمد الهاشمي ، قيل إنه عباسي

- ـ تعليق حول مرقد عون

- 113 ـ مرقد عون على طريق المسيّب

- ـ مرقد عون بن عبد الله بن جعفر عليهالسلام على طريق المسيّب

- 114 ـ شهادة عبد الله الأكبر بن الحسن عليهالسلام

- 115 ـ مصرع القاسم بن الحسن عليهالسلام [فلقة القمر] وهو غلام لم يبلغالحلم ، على يد عمرو بن سعد الأزدي

- 116 ـ عرس القاسم عليهالسلام

- ـ [ترجمة الغلام القاسم بن الحسن عليهالسلام ]

- 117 ـ شهادة بعض إخوة الإمام الحسينعليهمالسلام

- ـ الغلام القاسم بن الحسن عليهالسلام

- 118 ـ مصرع إخوة العباس عليهالسلام وهم عبد الله وجعفر وعثمان عليهالسلام

- 119 ـ استسقاء أبي الفضل العباس عليهالسلام ومصرعه على يد زيد بن الرقّاد

- الاستسقاء الأخير

- ـ [ترجمة أبي الفضل العباس عليهالسلام ]

- ـ أبي الفضل العباس عليهالسلام

- 120 ـ ثواب من يسقي الماء للعطاشى

- 121 ـ شهادة أولاد العباس بن علي عليهالسلام

- 122 ـ استغاثة الحسين عليهالسلام

- الحسين عليهالسلام يودّع عياله

- 123 ـ الحسين عليهالسلام يودّع النساء الهاشميات

- 125 ـ الوداع الأخير

- 124 ـ نعي الحسين عليهالسلام نفسه ، وطلب نسائه الرجوع إلى حرم جدهم

- 126 ـ الحسين عليهالسلام يلبس ثوبا خلقا تحت ثيابه لئلا يجرّد منه

- 127 ـ مصرع ابن صغير للحسين عليهالسلام عمره ثلاث سنوات

- 128 ـ محاولة زين العابدين عليهالسلام القتال رغم مرضه

- 129 ـ لماذا أمرض الله زين العابدين عليهالسلام

- 130 ـ الحسين عليهالسلام يوصي لابنه زين العابدين عليهالسلام بالإمامة

- 131 ـ وصية الإمام الحسين عليهالسلام لزين العابدين عليهالسلام

- 132 ـ شهادة علي الأصغر بن الحسين عليهالسلام

- 133 ـ شهادة الطفل الّذي ولد يوم عاشوراء

- 134 ـ مصرع عبد الله الرضيع ابن الحسين عليهالسلام على يد حرملة ابن كاهلالأسدي

- 135 ـ منزلة عبد الله الرضيع عليهالسلام

- 136 ـ رثاء الحسين عليهالسلام أصحابه الذين استشهدوا

- 137 ـ الضحّاك بن عبد الله المشرقي يترك المعركة بعد استئذان الحسين

- ـ جدول بأشهر المستشهدين من آل أبي طالب عليهالسلام مع ذكر أمهاتهم

- ـ جدول بأشهر المستشهدين من آل أبي طالب عليهالسلام مع ذكر أمهاتهم وقاتليهم

- سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين

- ـ مدخل الفصل

- 139 ـ قصيدة (خيرة الله من الخلق أبي)

- 138 ـ ما قاله الحسين عليهالسلام من الشعر لما عزم على الشهادة

- الحسين عليهالسلام يرتجز من أشعاره

- عطش الحسين عليهالسلام

- 140 ـ الحصين بن نمير يصيب الحسين عليهالسلام بسهم في فمه الشريف ،فلم يستطع شرب الماء

- 141 ـ إصابة الحسين عليهالسلام في شفتيه

- 142 ـ قصة الّذي شكّ الحسين بسهم في شدقه ، فدعا عليه الحسين عليهالسلام فكان يشرب ولا يرتوي حتى مات

- 143 ـ دعاء الحسين عليهالسلام على من رماه بسهم ، واستجابة دعائه

- معركة في طريق الفرات

- 144 ـ ما قاله الحسين عليهالسلام لما أصيب بسهم في حنكه الشريف

- 145 ـ إصابة الحسين عليهالسلام بسهم في حنكه ، وهو يحاول الوصولإلى الفرات

- 147 ـ قتل الحسين عليهالسلام وهو ظمآن عطشان

- 146 ـ استجابة دعاء الحسين عليهالسلام

- 148 ـ أثر العطش في الحسين عليهالسلام

- 149 ـ ما قاله عليهالسلام لما حال القوم بينه وبين رحله

- 150 ـ وصول الحسين عليهالسلام إلى الفرات ليشرب ، وخدعة القوم له

- الوداع الأخير

- 151 ـ ما قاله الحسين عليهالسلام لما ودّع عياله الوداع الثاني

- 152 ـ ما قاله عليهالسلام لما أصيب بسهم في جبهته الشريفة

- 153 ـ توزّع الأعداء على الحسين عليهالسلام ثلاث فرق

- 154 ـ خبر الّذي عزم على قتل الحسين عليهالسلام بالرمح ، ثم امتنع

- 155 ـ شجاعة الحسين عليهالسلام وإقدامه

- 156 ـ ما قاله (ابن يغوث) يصف حال الحسين عليهالسلام أثناء المعركة

- حجر وسهم مسموم

- 158 ـ مالك بن النسر يضرب الحسين عليهالسلام على رأسه فيقطع البرنس

- 157 ـ ما قاله الحسين عليهالسلام لما أتاه حجر فوقع على جبهته الشريفة ، ثمأتاه سهم مسموم فوقع في قلبه

- 159 ـ نداء شمر (الأول) وتحريضه القوم

- سقوط الحسين عليهالسلام عن فرسه

- ـ مدخل

- 160 ـ لم يسقط الحسين عليهالسلام عن جواده حتى صار جسمه من السهامكالقنفذ

- الحسين عليهالسلام يقاتل على رجليه

- 161 ـ ما قاله الحسين عليهالسلام لما أصبح يقاتل على رجليه

- 162 ـ شهادة محمّد بن أبي سعيد بن عقيل عليهالسلام

- 163 ـ شهادة الغلام عبد الله (الأصغر) ابن الحسن عليهالسلام

- 164 ـ مخاطبة زينب عليهالسلام لعمر بن سعد

- 166 ـ نداء شمر (الثاني) للإجهاز على الحسين عليهالسلام

- 165 ـ الذين اشتركوا في قتل الحسين عليهالسلام بعد ضعفه

- 167 ـ وصف هلال بن نافع للحسين عليهالسلام وهو يجود بنفسه

- 168 ـ الحسين عليهالسلام يطلب شربة ماء في آخر رمق من حياته

- 169 ـ دعاؤه عليهالسلام قبيل استشهاده

- 170 ـ ذهول القوم عن حزّ رأس الحسين الشريف وهربهم منه

- 172 ـ الإجهاز على الحسين عليهالسلام

- 171 ـ لا أحد يجرؤ على ذبح الحسين عليهالسلام

- 173 ـ أشقى الأشقياء شمر بن ذي الجوشن يحزّ الرأس الشريف

- 174 ـ عدد الجراحات التي أصابت جسم الحسين عليهالسلام

- فرس الحسين عليهالسلام

- 175 ـ ما فعله الفرس عند مصرع الحسين عليهالسلام

- 176 ـ رجوع فرس الحسين إلى المخيّم ، ورؤية زينب له

- 177 ـ ما فعله الفرس بعد مقتل الحسين عليهالسلام

- 178 ـ ماذا كان يقول جواد الحسين في صهيله؟

- 179 ـ دم الحسين عليهالسلام لا يعادله دم

- 180 ـ لماذا صارت مصيبة يوم عاشوراء أعظم المصائب؟

- 183 ـ كم تتأخر الرؤيا؟

- 182 ـ مناد من السماء ينعى الحسين عليهالسلام

- مناد من السماء ينعى الحسين عليهالسلام

- 181 ـ مناد من السماء يتوعّد الأمة الضالة عند قتل الحسين عليهالسلام

- تحقيق من الّذي قتل الحسين عليهالسلام

- 185 ـ من الّذي باشر قتل الحسين عليهالسلام ؟

- 184 ـ جرائم وحشية لم يشهد لها مثيل

- 186 ـ رأي بعض المحققين فيمن قتل الحسين عليهالسلام

- تحقيق اليوم الّذي قتل فيه الحسين عليهالسلام

- 187 ـ في أيّ يوم قتل الحسين عليهالسلام

- 188 ـ الأشهر أن مقتل الحسين عليهالسلام كان يوم الجمعة

- 189 ـ التحقيق الفلكي ليوم مقتله الشريف

- ـ مقدمة الباب التاسع

- 190 ـ ما حصل من الآيات الباهرة بعد استشهاد الحسين عليهالسلام

- 191 ـ معجزات صدرت عن سيد الشهداء عليهالسلام

- 192 ـ أهوال يوم العاشر من المحرم

- 193 ـ حديث كعب الأحبار عن فداحة خطب الحسين عليهالسلام

- 194 ـ سلمان الفارسي (رض) يؤكد حديث كعب الأحبار

- حوادث كونية غير عادية

- 195 ـ تغيّر مظاهر الكون لمقتل الحسين عليهالسلام

- 196 ـ غضب الدنيا لمصرع الإمام الحسين عليهالسلام والصفوة المختارة

- 197 ـ اشتراك السماء بحمرة شفقها في البكاء على الحسين عليهالسلام

- بكاء السماء

- 199 ـ بكاء السماء على المؤمن

- بكاء السماء والأرض

- 198 ـ ماذا تعني حمرة السماء؟

- 201 ـ بكاء السماء والأرض لمقتل الحسين عليهالسلام

- 200 ـ تفسير الآية :( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ )

- 203 ـ بكاء جميع الكائنات على الحسين عليهالسلام

- 207 ـ غراب ملطّخ بدم الحسين عليهالسلام يقع في بيت فاطمة الصغرىبنت الحسين عليهالسلام في المدينة ، منبئا بمقتل الحسين عليهالسلام

- بكاء الملائكة والجن

- بكاء كل شيء لمقتل الحسين عليهالسلام

- 202 ـ بكاء الملائكة والجن على الحسين عليهالسلام

- 205 ـ بكاء كل شيء أربعين صباحا

- 204 ـ بكاء كل ما خلق الله على الحسين عليهالسلام

- بكاء الحيوانات

- 206 ـ قصة الطيور ونوحهم على الحسين عليهالسلام

- 208 ـ خبر فاطمة الصغرىعليهاالسلام في المدينة

- بكاء النبات والشجر

- 209 ـ خبر العوسجة المباركة

- ـ العوسجة تحزن على أهل البيت عليهالسلام

- حزن السيدة أم سلمة (رض)

- 210 ـ حزن أم سلمة ومعجزة القارورة

- 211 ـ إخبار أم سلمة بمقتل الحسين عليهالسلام

- 212 ـ رؤيا أم سلمة للنبي (ص) وعلى رأسه ولحيته دم

- حزن النبي (ص)

- 213 ـ رؤيا أم سلمة للنبي (ص) شاحبا كئيبا

- 214 ـ رؤيا ابن عباس للنبي (ص) وهو يلتقط دم الحسين عليهالسلام

- 216 ـ بكاء فاطمة عليهالسلام على الحسين عليهالسلام

- حزن فاطمة الزهراء عليهالسلام

- 215 ـ رؤيا ابن عباس للنبي (ص) وبيده قارورتان

- 217 ـ ترتيب الحوادث من 10 محرم إلى 20 صفر سنة 61 ه

- (6) مخطط توزع الحوادث من 10 محرم إلى 15 ربيع الأول سنة 61 ه

- ـ (الشكل 6) : مخطط توزع الحوادث من 10 محرم إلى 15 ربيع الأولسنة 61 ه

- حوادث بعد ظهر يوم العاشر من المحرم سلب الحسين عليهالسلام

- 218 ـ سلب الحسين عليهالسلام

- 219 ـ مأساة مروّعة وجرائم وحشية

- 220 ـ العقاب الإلهي للذين سلبوا الحسين عليهالسلام

- 221 ـ قصة الّذي حاول سرقة تكّة الحسين عليهالسلام

- 222 ـ قصة الجمّال اللعين الّذي حاول سرقة تكّة الحسين عليهالسلام

- سلب حرائر النبوة والإمامة

- نهب الخيام

- 223 ـ شمر يأمر بنهب خيام الحسين عليهالسلام والورس والحلل والإبل

- 224 ـ عقوبة من سرق الجمال والزعفران من خيام الحسين عليهالسلام

- 225 ـ سلب فاطمة بنت الحسين عليهالسلام قرطها وخرم أذنها

- 226 ـ سلب فاطمة الصغرى عليهالسلام خلخالها

- 227 ـ سلب النساء الطاهرات

- 228 ـ جزاء خولي بن يزيد الأصبحي على سلبه

- 229 ـ امرأة من بني بكر بن وائل تنقلب على عمر بن سعد ، وتدافع عننساء أهل البيت عليهالسلام

- محاولة قتل زين العابدين عليهالسلام

- 230 ـ شمر يحاول قتل الإمام زين العابدين عليهالسلام ، وحميد بن مسلم يتوسل إليه بعدم قتله

- 231 ـ قصة الّذي حمى زين العابدين عليهالسلام يوم الطف ، ثم أسلمه

- حرق الخيام

- 232 ـ حرق خيام الحسين عليهالسلام

- 233 ـ إضرام النار بالخيام ، وخروج النساء مذعورات

- 234 ـ طفلان من أهل البيت عليهالسلام يموتان من الذعر

- 235 ـ سقي العيال والأطفال

- 239 ـ أين يقع مخيّم الحسين عليهالسلام

- 236 ـ قتل ولدين من أولاد مسلم عليهالسلام

- 238 ـ بنتان للإمام الحسن عليهالسلام تسحقان أثناء هجوم القوم على المخيملسلبه

- 237 ـ مصرع عاتكة بنت مسلم عليهالسلام التي سحقت يوم الطف

- 241 ـ البقية الباقية من أهل البيت الطاهر عليهالسلام

- 240 ـ نجاة الإمام زين العابدين عليهالسلام من القتل بأعجوبة

- الناجون من القتل

- 242 ـ خبر الحسن بن الحسن المثنى عليهالسلام

- 243 ـ الذكور من أهل البيت عليهالسلام الذين نجوا من القتل

- 244 ـ الناجون من القتل من الأصحاب والآل

- 245 ـ وطء الخيل لجسد الحسين عليهالسلام ورضّ صدره الشريف

- وطء الخيل لجسد الحسين عليهالسلام

- جرائم لم يشهد لها مثيل

- 246 ـ قتلوا الحسين عليهالسلام بكل وسيلة ممكنة

- 247 ـ الكافرون لم يفعلوا ما فعل أتباع يزيد بالحسين عليهالسلام

- 248 ـ فداحة مأساة الحسين عليهالسلام وفظاعتها

- تراجم وأنساب بعض قتلة الحسين عليهالسلام

- 248 ـ لا يقتل الحسين عليهالسلام إلا ابن زنا

- 249 ـ( وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً )

- 251 ـ نسب زياد بن أبيه

- نسب يزيد بن معاوية

- ـ زياد ابن أبيه

- 250 ـ نسب يزيد بن معاوية

- 252 ـ نسب عبيد الله بن زياد

- نسب عبيد الله بن زياد

- ترجمة عبيد الله بن زياد

- ـ [ترجمة عبيد الله بن زياد]

- نسب معاوية بن أبي سفيان

- 253 ـ نسب معاوية بن أبي سفيان

- 254 ـ أصل بني أميّة ليس من قريش

- 255 ـ نسب شمر بن ذي الجوشن الضبابي

- 256 ـ توثيق العجلي لابن سعد

- ـ شمر بن ذي الجوشن

- ـ [ترجمة عمر بن سعد]

- ترجمة عمر بن سعد

- ـ مقدمة الفصل

- 258 ـ حال السبايا مساء يوم عاشوراء

- حوادث عشية اليوم العاشر من المحرم

- 257 ـ ليلة بائسة حالكة يلفّها الحزن ويعتصرها الأسى

- 261 ـ زينب عليهالسلام تطلب من عمر بن سعد خيمة لإيواء النساء والأطفال

- 259 ـ نساء من؟ هؤلاء الذين يساقون سبايا

- 260 ـ النساء يتجمعن حول جسد أبي عبد الله الحسين عليهالسلام

- 262 ـ الرباب تبحث عن طفلها الرضيع

- 263 ـ منظر يفطّر الفؤاد ويفتّ في الأكباد

- 264 ـ تسريح رأس الحسين عليهالسلام إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة

- قطع الرؤوس وعدّها

- 265 ـ قطع الرؤوس وإرسالها إلى الكوفة

- 266 ـ تحقيق حول عدد الرؤوس التي قطعت وسيّرت إلى الكوفة

- 267 ـ اقتسام القبائل لرؤوس الشهداء (رض)

- حوادث اليوم الحادي عشر

- 269 ـ دفن ابن سعد لقتلاه

- 270 ـ عدد الذين قتلوا من جيش عمر بن سعد

- 271 ـ كم كان عدد القتلى من الجانبين

- 272 ـ ما قالته زينب الصغرى عليهالسلام

- 274 ـ كم قتل العباس عليهالسلام قبل أن يقتل؟

- 275 ـ عدد الذين قتلهم الحسين عليهالسلام

- 273 ـ العدد المذكور لا يكافئ ما قتله شخص واحد

- 277 ـ تسيير سبايا أهل البيت عليهالسلام إلى الكوفة

- 278 ـ النداء بالرحيل

- 276 ـ الحسين عليهالسلام وأصحابه قتلوا الآلاف من عسكر ابن سعد

- الرحيل من كربلاء

- 279 ـ إركاب النسوة على المطايا

- 281 ـ كيف أركبوا الإمام زين العابدين عليهالسلام

- 280 ـ أركبوهم على جمال بدون وطاء!

- 283 ـ مرور السبايا على مصارع الشهداء عليهالسلام

- 284 ـ زينب العقيلة تؤيّن الحسين عليهالسلام

- 282 ـ المرور على مصرع الحسين عليهالسلام

- المرور على مصارع الشهداءعليهمالسلام

- 285 ـ زينب عليهالسلام تشاطر أخاها الحسين عليهالسلام مسؤوليات النهضة

- 286 ـ ندب سكينة بنت الحسين عليهالسلام لأبيها

- 287 ـ مرور السبايا على مصارع الشهداء عليهالسلام وما قالته أم كلثوم عليهالسلام

- 289 ـ انفصال ركب السبايا من كربلاء

- 288 ـ زينب عليهالسلام تطمئن زين العابدين عليهالسلام بأن الله سيرسل من يدفنجثث الشهداء

- 290 ـ تسيير رأس الحسين عليهالسلام مع خولي

- 291 ـ مسجد الحنّانة أول منزل نزل به رأس الحسين عليهالسلام

- 292 ـ مبيت الرأس الشريف في دار خولي

- ـ مسجد الحنّانة في ظاهر الكوفة

- تسيير رأس الحسين عليهالسلام إلى الكوفة

- 293 ـ دخول الرأس الشريف إلى الكوفة

- 294 ـ خولي يطلب الجائزة من ابن زياد

- السبايا والرؤوس في الكوفة

- 295 ـ ورود السبايا والرؤوس على الكوفة

- 296 ـ ابن زياد يعلن الأحكام العرفية في الكوفة

- حوادث اليوم الثالث عشر من المحرم

- 297 ـ وصف كيفية دخول الرؤوس والسبايا

- 298 ـ دخول الرؤوس على الرماح

- 299 ـ دخول السبايا إلى الكوفة

- 300 ـ خبر الّذي علّق رأس العباس الأصغر بن علي عليهالسلام في لبب فرسه

- 301 ـ قصة الّذي حمل رأس حبيب بن مظاهر (رض)

- 302 ـ كيفية دخول سبايا أهل البيت عليهالسلام إلى الكوفة

- 303 ـ شفقة نساء أهل الكوفة على السبايا

- 304 ـ زين العابدين عليهالسلام يقول لأهل الكوفة : قتلتمونا وتنوحون علينا؟!

- 305 ـ خبر مسلم الجصّاص

- 309 ـ خطبة زينب الكبرى عليهالسلام في أهل الكوفة

- 307 ـ صفة الرأس الشريف

- 306 ـ الصدقة محرّمة على أهل البيت عليهالسلام

- 308 ـ تأثّر زينب عليهالسلام من رؤية رأس أخيها عليهالسلام

- خطبة زينب العقيلةعليهاالسلام في أهل الكوفة

- 310 ـ خطبة فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهالسلام

- خطبة فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهالسلام

- 311 ـ خطبة أم كلثوم بنت علي عليهالسلام

- خطبة أم كلثوم بنت علي عليهالسلام

- 312 ـ خطبة الإمام زين العابدين عليهالسلام في أهل الكوفة

- خطبة الإمام السجّاد عليهالسلام في أهل الكوفة

- 313 ـ وصف بشير بن حذلم للناس وهم حيارى

- 316 ـ إدخال رأس الحسين عليهالسلام والسبايا على عبيد الله بن زياد بالكوفة

- في قصر الإمارة

- 315 ـ نار في قصر الإمارة تتلقى ابن زياد لتحرقه

- 314 ـ كرامات للرأس الشريف تنذر ابن زياد

- 318 ـ فظاعة منظر الرأس الشريف حين وضع بين يدي ابن زياد ، وهو يضربه بالقضيب

- 317 ـ تشفّي ابن زياد من رأس الحسين عليهالسلام وشماتته

- 319 ـ جمال وجه الحسين عليهالسلام

- 320 ـ مجادلة زيد بن أرقم لعبيد الله بن زياد

- 321 ـ محاورة زينب العقيلة عليهالسلام مع ابن زياد

- 322 ـ ملاسنة زين العابدين عليهالسلام لابن زياد ، ومحاولة قتله

- 323 ـ محاولة ابن زياد قتل زين العابدين عليهالسلام لو لا زينب عليهالسلام

- 324 ـ ابن زياد يمثّل بالرأس الشريف ويقوّره

- 325 ـ حمل زين العابدين والسبايا عليهالسلام إلى السجن

- 326 ـ شماتة ابن زياد أمام أم كلثوم

- دفن الشهداء عليهالسلام

- 327 ـ حال أجساد الشهداء المطهرة بعد يوم عاشوراء

- 328 ـ لا يلزم تغسيل الشهداء عليهالسلام

- 329 ـ دفن الأجساد الطاهرة

- 330 ـ لا يلي دفن الإمام إلا إمام مثله

- 331 ـ دفن جسد الحسين عليهالسلام

- 332 ـ كيف دفن الإمام السجّاد جسد أبيه الحسين عليهالسلام

- 333 ـ دفن العباس عليهالسلام

- 334 ـ دفن بقية الشهداء عليهالسلام

- 335 ـ مواراة الحر بن يزيد (رض)

- 336 ـ رواية الشيخ المفيد عن دفن الشهداء عليهالسلام

- 337 ـ الرباب زوجة الحسين عليهالسلام تحتضن الرأس الشريف وتقبّله

- 338 ـ إحضار ابن زياد المختار الثقفي ليفتخر أمامه بمقتل الحسين عليهالسلام

- اليوم الرابع عشر من المحرم وما بعده

- 339 ـ نهاية عمر بن سعد

- 340 ـ ندم عمر بن سعد حيث لا ينفع الندم

- نهاية عمر بن سعد

- 341 ـ مجادلة عبيد الله بن زياد مع عمر بن سعد حول ملك الريّ

- 342 ـ ابن زياد يتلاعب على عمر بن سعد ويتنصّل من كتابه

- 343 ـ عمر بن سعد يرجع بخفّي حنين

- خبر عبد الله بن عفيف الأزدي

- 344 ـ مجابهة عبد الله بن عفيف الأزدي لابن زياد

- 345 ـ مقتل الشهيد السعيد عبد الله بن عفيف

- 347 ـ تطويف رأس الحسين عليهالسلام في سكك الكوفة

- 348 ـ نصب الرؤوس بالكوفة

- 346 ـ إطلاق سراح النساء الأسرى غير الهاشميات

- كلام الرأس المقدس

- 349 ـ تكلم الرأس الشريف في عدة مواضع

- ـ تعليق حول كلام الرأس المقدس وهو على الرمح

- 350 ـ رأس الحسين عليهالسلام يتلو من سورة الكهف

- 351 ـ حجر يقع في سجن السبايا ينبئهم بأن مصيرهم إما القتل أو التسيير إلى يزيد

- 352 ـ كم مكثوا في السجن؟

- 353 ـ استجواب ابن زياد لعبيد الله بن الحر الجعفي

- قصة ولدي مسلم بن عقيل عليهالسلام

- 354 ـ قصة الغلامين محمّد وإبراهيم عليهالسلام

- الرواية الأولى

- 355 ـ قصة الغلامين ولدي مسلم بن عقيل عليهالسلام

- الرواية الثانية

- 356 ـ قصة الغلامين من أولاد مسلم بن عقيل عليهالسلام

- ـ صورة تمثل مقتل الغلامين محمّد وإبراهيم ولدي مسلم بنعقيل عليهالسلام بالمسيّب

- ـ صورة تمثل مصرع الغلامين محمّد وإبراهيم ولدي مسلم بن عقيل عليهالسلام في المسيّب

- وصول نعي الحسين عليهالسلام

- 357 ـ ابن زياد يخبر الأمصار بمقتل الحسين عليهالسلام

- 358 ـ طغيان الأشدق وشماتته حين بلغه مقتل الحسين عليهالسلام

- 359 ـ خطبة عمرو بن سعيد يخبر فيها الناس بمقتل الحسين عليهالسلام

- ـ [ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق]

- 360 ـ ندب أم لقمان (زينب الصغرى) بنت عقيل

- 361 ـ ما قاله عبد الله بن جعفر حين بلغه مقتل الحسين عليهالسلام ومصرعولديه محمّد وعون

- 362 ـ ندب أم البنين لأولادها عليهالسلام

- 363 ـ ما قالته أم سلمة (رض) حين بلغها خبر مقتل الحسين عليهالسلام

- 365 ـ ما قاله الربيع بن خيثم

- 364 ـ ما قاله الحسن البصري

- 366 ـ خطبة عبد الله بن الزبير حين بلغه مقتل الحسين عليهالسلام

- ـ مقدمة الفصل

- كيف سيّروا الركب الحسيني إلى الشام

- 368 ـ يزيد يأمر بتسيير الرؤوس والسبايا إلى الشام

- 369 ـ إرسال الرؤوس والسبايا إلى الشام

- 370 ـ مسير الرؤوس والسبايا إلى الشام

- 372 ـ وصول رأس الحسين عليهالسلام قبل غيره إلى دمشق مع رسالة

- 371 ـ من كان رئيس العسكر الذين سيّروا الرؤوس والسبايا إلى الشام؟

- 373 ـ كيف سيّروا السبايا على المطايا إلى الشام؟

- 374 ـ على أي شيء أركبوا السبايا عليهالسلام ؟

- بحث جغرافي حول نهر دجلة

- 378 ـ تعريف بنهر دجلة

-

الفصل الثلاثون السبايا إلى المدينة

- 268 ـ قطع الرؤوس سمة وحشية اتخذها بنو أمية ، ولا تجوز في الإسلام

-

الفصل الثلاثون : تسيير السبايا إلى المدينة

- ـ نهر دجلة

-

ملف : دمشق القديمة والمسجد الجامع

- ـ (الشكل 8) : مصور نهر دجلة والفرات قديما

-

الفصل التاسع والعشرون الرؤوس والسبايا في دمشق

- ـ (الشكل 7) : مصور نهر الدّجيل

- ـ جدول الدجيل

-

مراقد الحسين وأهل البيت عليهالسلام وتراجمهم

-

الفصل الحادي والثلاثون

- تحقيق الطريق من الكوفة إلى دمشق

-

الفصل الثاني والثلاثون : عقوبة قاتلي الحسين عليهالسلام

- 380 ـ تحقيق الطريق الّذي سلكته الرؤوس والسبايا من الكوفة إلى الشام

- 379 ـ جدول الدجيل

- (7) مصور نهر الدجيل

- (8) مصور نهر دجلة والفرات قديما

- 381 ـ المسافات من بغداد إلى الكوفة

- 384 ـ الطريق التي تربط الموصل بدير الزور (ثم حلب)

- 382 ـ المسافات من بغداد إلى الموصل

- 383 ـ المسافات من الموصل إلى نصيبين

- 385 ـ المنازل من حلب إلى دمشق

- ـ طريق الجزيرة الطويل

- 386 ـ من أين سار الإمام علي عليهالسلام من الكوفة إلى (صفّين)؟

- 387 ـ الإمام علي عليهالسلام يأمر معقل بن قيس بسلوك طريق الموصل إلى الرقة

- ـ (الشكل 9) : مسير جيوش الإمام علي عليهالسلام من الكوفة إلى صفين

- (9) مسير جيوش الإمام علي عليهالسلام من الكوفة إلى صفين

- 388 ـ كيف سيّروا الرؤوس والسبايا من أطول طريق مأهولة

- 389 ـ المنازل التي مرت بها الرؤوس والسبايا أثناء تسييرها من الكوفة إلى دمشق

- المنازل التي مرّ بها موكب الرؤوس والسبايا

- 394 ـ تحقيق المنازل التي مرّ بها ركب الرؤوس والسبايا

- 393 ـ رواية (وسيلة الدارين)

- 392 ـ رواية (صاحب القمقام)

- 390 ـ رواية (ينابيع المودة)

- 391 ـ رواية (نور العين في مشهد الحسين)

- (10) مصور مسير الرؤوس والسبايا من الكوفة إلى دمشق

- ـ (الشكل 10) : مصور تفصيلي لمسير الرؤوس والسبايا من الكوفة إلى دمشق

- ـ جدول بالمنازل التي مرّ بها ركب الرؤوس والسبايا (46 منزلا)

- ـ جدول بالمنازل التي مرّ بها ركب الرؤوس والسبايا (46 منزلا)

- * دير في الطريق : دير سرجس وبكّس ـ القادسية

- 395 ـ القادسية

- 394 ـ دير في الطريق

- بحث جغرافي تعريف بأشهر المواضع والبلدان

- 399 ـ تكريت

- 398 ـ مسكن

- 396 ـ الحصّاصة

- 397 ـ قصر ابن هبيرة

- * الحصّاصة ـ قصر ابن هبيرة

- * مسكن ـ تكريت

- 401 ـ الكحيل

- * الكحيل ـ جهينة ـ عسقلان العراق ـ الموصل

- 403 ـ عسقلان

- 402 ـ جهينة

- 400 ـ القرى بين تكريت والموصل

- 404 ـ الموصل

- * تل أعفر

- 405 ـ تل أعفر (تلعفر)

- 406 ـ سنجار

- * سنجار ـ مزار السيدة زينب عليهالسلام في سنجار

- 407 ـ مزار السيدة زينب عليهالسلام في سنجار

- * نصيبين

- 408 ـ نصيبين

- * عين الورد ـ حرّان ـ الرقّة

- 411 ـ الرّقّة

- 410 ـ حرّان

- 409 ـ عين الورد (رأس العين)

- 414 ـ كفر نوبة

- * قلعة جعبر ـ بالس (مسكنة)

- 413 ـ بالس (مسكنة)

- 412 ـ قلعة جعبر

- 416 ـ جبل الجوشن غربي حلب

- 415 ـ حلب

- * جبل الجوشن غربي حلب

- (11) مخطط مشهد الحسين عليهالسلام ومشهد السقط غربي حلب

- ـ (الشكل 11) : مخطط مشهد الحسين عليهالسلام ومشهد السقط محسن غربي حلب

- 417 ـ مشهد السقط محسن في جبل الجوشن غربي حلب

- مشهد السقط محسن عليهالسلام

- * مشهد السقط محسن عليهالسلام

- 418 ـ مشهد الرأس (أو مشهد النقطة)

- مشهد النقطة

-

الفصل الرابع والثلاثون : يزيد وأبوه في الميزان

- مشهد الحسين عليهالسلام وعمارته

- * مشهد الحسين عليهالسلام وعمارته

- * مشهد النقطة أو الرأس عليهالسلام

- 419 ـ عمارة مشهد الحسين عليهالسلام

- ـ أحوال مشهد الحسين عليهالسلام أيام الدولة العثمانية

- ـ كيف تدمّر بناء المشهد؟

- ـ عادات أهل حلب في شهر المحرم

- * قنّسرين

-

فهارس الجزء الثاني من الموسوعة

- 422 ـ كفرطاب

-

الفصل الثالث والثلاثون : (أعمال يزيد بعد كربلاء)

-

(جرائم يزيد ونهايته)

- 423 ـ شيزر

- 421 ـ معرّة النعمان

- 420 ـ قنّسرين

- * معرة النعمان كفر طاب ـ شيزر

- * جبل زين العابدين عليهالسلام شمال حماة حمص

- 425 ـ حمص

-

الباب التاسع

- 424 ـ جبل زين العابدين عليهالسلام شمال حماة

- * بعلبك ـ مزار خولة

- 426 ـ القصير

- 427 ـ جوسية

- ـ جبل الحسين

- * القصير ـ جوسية ـ جبل الحسين ـ الهرمل

- 428 ـ الهرمل

- 429 ـ بعلبك

- 430 ـ مزار خولة بنت الحسين عليهالسلام في بعلبك

- 432 ـ السبايا هم من آل محمّد (ص) فقط

- 433 ـ لماذا عدلوا عن الطريق الأعظم؟

- 431 ـ الإعلام الأموي يشيع أن الحسين عليهالسلام وأصحابه هم جماعة منالخوارج

- بحث تاريخي المسير بالرؤوس والسبايا إلى الشام

- 435 ـ وضع الرأس الشريف في صندوق

- 434 ـ من أين بدأ المسير؟

- (12) مصور بداية مسير السبايا من الكوفة إلى مسكن

- ـ (الشكل 12) مصور بداية مسير السبايا من الكوفة إلى مسكن

- (أول منزل خراب)

- 436 ـ خروج يد من الحائط تكتب بالدم

-

الفصل الثامن والعشرون : (مسير الرؤوس والسبايا إلى دمشق)

- 438 ـ ما حصل في دير للنصارى في الطريق

- (دير للنصارى)

- 437 ـ بيت شعر مكتوب في الدير من القديم

- 439 ـ ما كتب على جدار كنيسة للروم من ثلائمئة عام

- 440 ـ قلم من حديد يكتب سطرا بالدم

- قصر بني مقاتل

- 441 ـ نزولهم في قصر بني مقاتل ، والحرّ على أشده

- القادسية

- 442 ـ ما أنشدته أم كلثوم عليهالسلام عند وصولهم إلى القادسية

- 443 ـ مرور السبايا شرقي الحصّاصة وخارج الأنبار

- شرقي الحصّاصة ـ قصر ابن هبيرة

- جراياـ مسكن

- تكريت

- 444 ـ النصارى في تكريت يستنكرون قتل الحسين وأهله عليهالسلام

- وادي النخلة

- 446 ـ بكاء الجن على الحسين عليهالسلام في وادي النخلة

- طريق البر

- 445 ـ سلوك طريق البرية

- عسقلان

- 448 ـ ما حصل في لينا (أو برساباد)

- لينا ـ برساباد

- 449 ـ خبر زرير الخزاعي في عسقلان

- الكحيل ـ جهينة

- 447 ـ العجائب في مرشاد

- مرشاد

- أرميناء

- الموصل

- 450 ـ كرامة جديدة لرأس الحسين عليهالسلام قرب الموصل

- تل أعفر ـ سنجار

- 451 ـ في تل أعفر وسنجار

- ـ (الشكل 13) : مسير السبايا من تل عفر إلى سنجار إلى نصيبين

- (13) مسير السبايا من تل عفر إلى نصيبين مرورا بسنجار

- نصيبين

- 452 ـ مشهد النقطة في نصيبين

- كفر نوبا ـ عين الورد

- 453 ـ في كفر نوبا ثم رأس العين

- دعوات

- 454 ـ في دعوات

- 455 ـ قصة صاحب الدير

- ـ القسّيس يشهد نزول نساء الأنبياء لتعزية الحسين عليهالسلام

- ـ صاحب الدير يكلّم الرأس الشريف والرأس يكلّمه

- ـ فاطمة الزهراء عليهالسلام ترثي ابنها

- توضيح

- 456 ـ ورود أهل البيت عليهالسلام إلى مدينة حرّان

- ـ القسيس وتلامذته يسلمون على يد الإمام زين العابدين عليهالسلام

- الرقّة

- 457 ـ في الرقّة

- 458 ـ مرور الرأس الشريف على دوسر ثم بالس

- دوسر ـ بالس

- حلب ـ جبل الجوشن

- 459 ـ وصول الرؤوس والسبايا إلى حلب

- 460 ـ في جبل الجوشن

- قنّسرين

- 461 ـ البغاة في قنّسرين

- 462 ـ راهب قنّسرين يكلّم الرأس الشريف عليهالسلام

- 463 ـ راهب قنّسرين يتولى الرأس الشريف ، ويعتنق الإسلام بسببه

- شيزر

- كفر طاب

- 464 ـ في معرة النعمان

- معرّة النعمان

- 465 ـ في كفر طاب

- سيبور

- 466 ـ قتال في سيبور

- إلى حماة

- 467 ـ المسير إلى حماة

- (14) مسير السبايا من معرة النعمان إلى حماة مرورا بطيبة الإمام

- 468 ـ مسجد الحسين عليهالسلام قرب حماة

- جبل زين العابدين

- ـ (الشكل 14) : مسير السبايا من معرة النعمان إلى حماة مرورا بطيبة الإمام

- حمص

- 471 ـ مطاردة أهل حمص للأوغاد

- الرستن

- 470 ـ خبر درّة الصدفية من حلب

- 469 ـ في الرستن

- 472 ـ في كنيسة جرجيس الراهب في حمص

- خندق الطعام

- 473 ـ في خندق الطعام

- جوسية

- 474 ـ في جوسية

- 476 ـ في بعلبك

- 477 ـ في صومعة الراهب

- صومعة الراهب

- 475 ـ مرورهم باللبوة

- بعلبك

- اللبوة

- 478 ـ (رواية مشابهة) خبر الرأس وصاحب الدير

- دير النصارى

- 479 ـ (رواية ثالثة) في دير النصارى

- ـ ما حصل للرأس الشريف في دير النصارى

- ـ ما فعل الراهب بالرأس الشريف

- ـ الدنانير تنقلب خزفا

- حجر قرب دمشق

- 480 ـ قصة حجر قرب دمشق

- 482 ـ زحر بن قيس يقصّ على يزيد ما حدث في كربلاء

- 481 ـ حال يزيد عند وصول البريد بمجيء رأس الحسين عليهالسلام

- ـ جملة تعليقات

- 484 ـ توقيت الحوادث في دمشق

- 485 ـ خولي يطلب من يزيد الخروج لاستقباله

- ورود السبايا على دمشق

- استقبال الرؤوس والسبايا خارج دمشق

- 488 ـ بقاء الرؤوس والسبايا ثلاثة أيام خارج دمشق ريثما تقام مراسمالزينة لمهرجان النصر

- 487 ـ استقبال أهل الشام للسبايا

- 486 ـ تزيين دمشق الشام

- 491 ـ خبر العجوز أم هجّام

- 490 ـ عجوز على الروشن تضرب رأس الحسين عليهالسلام بحجر

- 489 ـ كيف استقبلهم أهل الشام

- 492 ـ أم كلثوم تطلب من شمر تقديم الرؤوس على السبايا ، ليشتغل الناسبها عن النظر إليهن

- لمحة عن مدينة دمشق والمسجد الجامع

- 1 ـ تاريخ مدينة دمشق

- 1 ـ تاريخ مدينة دمشق

- ـ (الشكل 15) : مخطط دمشق القديمة ـ العمورية

- ـ دمشق العمورية

- ـ دمشق العمورية

- (15) مخطط دمشق القديمة ـ العمورية

- ـ دمشق الآرامية ـ اليونانية ـ الرومانية

- ـ دمشق الآرامية ـ اليونانية ـ الرومانية

- ـ (الشكل 16) : مخطط دمشق القديمة ـ الرومانية

- ـ دمشق البيزنطية

- (16) مخطط دمشق القديمة ـ الرومانية

- ـ دمشق البيزنطية

- (17) سور المعبد وسور الحرم

- 2 ـ دمشق الاسلامية

- ـ (الشكل 17) : سور المعبد وسور الحرم

- ـ قصر الخضراء

- 2 ـ دمشق الاسلامية

- ـ قصر الخضراء

- ـ قصر يزيد

- ـ قصر يزيد

- (18) مصور أبواب دمشق القديمة

- 3 ـ أبواب دمشق العشرة

- ـ باب الساعات

- ـ أبواب دمشق الداخلية

- ـ أبواب دمشق الداخلية

- ـ استمرارية الأبواب

- 4 ـ المسجد الجامع

- ـ المنارات والمآذن

- ـ مخطط المسجد الجامع

- 4 ـ المسجد الجامع

- ـ (الشكل 19) : مخطط المسجد الجامع وأبوابه وأقسامه المختلفة

- (19) مخطط المسجد الجامع وأبوابه وأقسامه المختلفة

- ـ القباب في الصحن

- ـ قاعات المسجد ومشاهده

- حوادث أول يوم من صفر

- دخول الرؤوس والسبايا دمشق

- 493 ـ يوم دخول الرؤوس والسبايا إلى دمشق

- 494 ـ عيد بعاصمة الخلافة الأموية

- 495 ـ من أيّ الأبواب أدخلوا الرؤوس والسبايا؟

- من أي الأبواب أدخلوا الرؤوس والسبايا؟

- يورد الخوارزمي في مقتله روايتين

- المنتخب للطريحي

- مقتل الحسين المنسوب لأبي مخنف

- ـ النتائج

- ـ جولة ميدانية في المنطقة

- ـ تعليق حول باب الساعات

- 375 ـ تخرّص ابن كثير!

- 376 ـ كم استغرق الطريق إلى دمشق؟

- 377 ـ الهدف من سلوك الطريق الطويلة الآهلة بالسكان هو التشهيربمقتل الحسين عليهالسلام

- (20) مخطط المسجد الجامع وقصر يزيد والأبواب التي أوقفوا عندهاالرؤوس والسبايا

- ـ الشكل (20) : مخطط المسجد الجامع وقصر يزيد والأبواب التي أوقفوا عندها الرؤوس والسبايا

- ـ باب الساعات

- ـ باب جيرون الداخلي

- ـ باب توما

- 496 ـ تحديد الأبواب التي مرّت بها الرؤوس والسبايا

- ـ باب جيرون الداخلي

- ـ باب توما

- ـ استمرارية الأبواب في باب الفراديس

- ـ باب الفراديس استمرارية الأبواب في باب الفراديس

- باب الفراديس

- (21) مخطط لمنطقة باب الفراديس ، يبيّن استمرارية الأبواب ،ومرقد رقية عليهالسلام

- ـ (الشكل 21) : مخطط لمنطقة باب الفراديس ، يبيّن استمرارية الأبواب ،ومرقد رقية عليهالسلام

- ـ باب الساعات هو باب الفراديس العموري

- باب الساعات هو باب الفراديس العمّوري

- ـ تعقيب على باب الساعات

- ـ باب الخيزران

- ـ باب الخيزران

- مسيرة الرؤوس والسبايا في دمشق

- 497 ـ مسيرة الرؤوس والسبايا خارج دمشق وداخلها

- ـ (الشكل 22) : مخطط دمشق القديمة والطريق الّذي أدخلوا منه السبايا

- (22) مخطط دمشق القديمة والطريق الّذي أدخلوا منه السبايا عليهالسلام

- مسيرة الرؤوس والسبايا داخل دمشق

- ـ الخربة ومرقد رقيّة عليهالسلام

- 498 ـ الدخول من باب توما

- ـ مسجد السّقط

- 500 ـ مسجد السّقط

- 499 ـ الوقوف عند باب جيرون الداخلي

- 501 ـ الفرخ الشمالي لباب جيرون الأوسط

- 503 ـ مشاهدة يزيد لقدوم الرؤوس والسبايا وهو على منظرة جيرون

- 502 ـ استبشار يزيد بقدوم الرؤوس والسبايا

- استبشار يزيد

- ـ زيارة ميدانية للباب

- 504 ـ استقبال يزيد للسبايا والرؤوس

- * حلب

- ـ (الشكل 23) : باب جيرون ومسجد السّقط وقصر يزيد ومشهد رأس الحسين

- 505 ـ الوقوف عند باب الفراديس وباب الساعات

- (23) باب جيرون ومسجد السّقط وقصر يزيد ومشهد رأس الحسين

- 507 ـ سكينة عليهالسلام توصي سهل بن سعد

- 506 ـ دخول الرؤوس والسبايا من باب الساعات

- 508 ـ دخول الرايات وحملة الرؤوس

- 509 ـ وصف رأس الحسين عليهالسلام

- الرأس الشريف يتكلم

- 510 ـ دخول الناس من باب الخيزران

- 513 ـ النصارى في دمشق يحتشمون لأهل البيت عليهالسلام أكثر من أدعياءالإسلام

- 512 ـ تكلم الرأس الشريف عند باب الفراديس

- 511 ـ الرأس الشريف يتكلم في دمشق

- خبر هند زوجة يزيد

- 514 ـ من هي هند؟

- 515 ـ خبر هند مع زينب العقيلة عليهالسلام

- ترجمة هند زوجة يزيد

- عود على بدء الموكب يدخل دمشق

- 516 ـ وصف موكب النصر

- 517 ـ إيقاف السبايا على درج المسجد الجامع

- 518 ـ إيقاف السبايا ثلاث ساعات قبل أن يؤذن لهم بالدخول

- 519 ـ الشيخ المغرّر به

- 520 ـ تزيين دار يزيد ونصب السرير له

- 521 ـ دار الخضراء وقصر يزيد

- ـ قصر الخضراء وقصر يزيد

- (24) دار الخضراء وقصر يزيد

- ـ تاريخ قصر يزيد

- ـ (الشكل 24) : دار الخضراء وقصر يزيد

- 522 ـ مدخل حول ترتيب الحوادث من الزوال في اليوم الأول من صفر

- إدخال الرؤوس على يزيد

- 523 ـ لؤم محفّر بن ثعلبة الأنصاري

- 524 ـ إدخال حملة الرؤوس على يزيد

- 525 ـ موقف مروان بن الحكم وأخيه عبد الرحمن من أعمال يزيد

- 526 ـ حامل الرأس يشرح ليزيد ما حدث في كربلاء

- 527 ـ استنكار هند بنت عبد الله لأعمال زوجها يزيد

- 530 ـ إدخال آل الرسول (ص) إلى مجلس يزيد

- 528 ـ شمر يطلب الجائزة من يزيد

- 529 ـ علي بن الحسين عليهالسلام أول من دخل

- إدخال السبايا على يزيد في مجلس عام

- 531 ـ عدد الذكور الذين أدخلوا على يزيد

- 532 ـ كيف أدخل السبايا على يزيد وهم مربوطون بالحبال

- 533 ـ من الّذي غلب؟ يزيد أم الحسين عليهالسلام ؟

- 534 ـ نساء يزيد يولولن عند دخول السبايا

- 536 ـ تقريع سكينة ليزيد

- 535 ـ يزيد يتعرف على السبايا ويسأل عن أسمائهن

- محاورة سكينة بنت الحسين عليهالسلام ليزيد

- 537 ـ زين العابدين عليهالسلام يستثير عطف يزيد على السبايا

- إدخال الرأس المطهّر

- 538 ـ إعداد الرأس الشريف

- 539 ـ تسريح شعر الرأس الشريف ولحيته

- 540 ـ يزيد يبدي اشمئزازه من رائحة رأس الحسين عليهالسلام

- 541 ـ رائحة المسك تفوح من الرأس الشريف

- 542 ـ يزيد يطلب إحضار الرأس الشريف بين يديه

- 543 ـ ما فعلته زينبعليهاالسلام لما رأت الرأس الشريف

- 545 ـ سكينة عليهالسلام تشهد على قساوة يزيد

- 544 ـ فاطمة بنت الحسين عليهالسلام تستنكر على يزيد فعله

- 546 ـ يزيد يستنكر أن يكون الحسين وآله أفضل من يزيد وآله

- يزيد يضرب الرأس الشريف

- 547 ـ يزيد يضرب بالقضيب ثغر الحسين عليهالسلام

- 548 ـ يزيد يكسر ثنايا الحسين عليهالسلام بالقضيب

- 549 ـ شماتة يزيد

- 550 ـ ما قاله يزيد حين وضع الرأس بين يديه

- 551 ـ ما فعل يزيد بالرأس الشريف

- منكرون وناقمون

- 552 ـ استنكار أبي برزة الأسلمي لعمل يزيد

- 553 ـ ملاسنة أبي برزة الأسلمي ليزيد

- 554 ـ استنكار سمرة بن جندب

- 556 ـ الأشعار التي تمثّل بها يزيد

- 555 ـ استنكار الحسن البصري لأعمال يزيد

- الشعر الّذي تمثّل به يزيد

- 557 ـ يزيد يتمثل بأشعار عبد الله بن الزبعرى المشرك

- ـ قصيدة ابن الزبعرى المشرك التي قالها بعد وقعة أحد

- ـ تحقيق الأبيات التي تمثّل بها يزيد

- يزيد مع الإمام السجّاد عليهالسلام

- 558 ـ ردّ الإمام زين العابدين عليهالسلام على أشعار يزيد

- 559 ـ يزيد يهمّ بقتل زين العابدين عليهالسلام

- 560 ـ مجادلة زين العابدين عليهالسلام مع يزيد في آية من القرآن

- 561 ـ مجادلة الطفل محمّد الباقر عليهالسلام ليزيد في محضر أبيه زين العابدين عليهالسلام

- 562 ـ مجادلة بين يزيد وزين العابدين عليهالسلام

- 563 ـ خطبة العقيلة زينبعليهاالسلام في مجلس يزيد في دمشق

- خطبة زينب عليهالسلام بالشام

- 565 ـ زينب عليهالسلام تشكك بإسلام يزيد

- 564 ـ رجل أزرق أحمر من أهل الشام يطلب فاطمة بنت الحسين عليهالسلام جارية له

- الشامي مع فاطمة بنت الحسين عليهالسلام

- 566 ـ الشامي يعاتب يزيد

- 568 ـ استنكار هند بنت عمرو لصلب الرأس الشريف

- 567 ـ صلب الرأس المقدس

- ـ مدخل

- صلب الرؤوس

- 571 ـ خالد بن معدان يختفي في الشام

- 570 ـ نصب رأس الحسين عليهالسلام حيث نصب رأس يحيى عليهالسلام

- 569 ـ صلب رأس الحسين عليهالسلام على منارة جامع دمشق

- ـ الخربة التي حبس فيها السبايا

- حبس السبايا في الخربة

- ـ تمهيد

- 572 ـ حبس السبايا في الخربة

- 573 ـ آل بيت الرسول (ص) في خربة بالشام

- اليوم الثاني من صفر

- 575 ـ إحضار السبايا إلى مجلس يزيد مرة ثانية

- 574 ـ مدة إقامة السبايا في الحبس

- اليوم الرابع من صفر

- 576 ـ رؤيا سكينة بنت الحسين عليهالسلام بدمشق

- 577 ـ يزيد يستشير النعمان بن بشير الأنصاري

- الأيام التالية

- رؤيا الطفلة رقيّة عليهالسلام ووفاتها

- ـ مصادر وفاة رقيّة بنت الحسين عليهالسلام

- 578 ـ الحسين عليهالسلام مسافر

- 579 ـ قصة رؤيا رقية عليهالسلام ووفاتها

- مجالس الشراب

- 580 ـ يزيد يشرب الفقّاع على رأس الحسين عليهالسلام

- 581 ـ يزيد يلعب الشطرنج على رأس الحسين عليهالسلام استبشارا بنصره

- 582 ـ تجرؤات يزيد على الدين وأهله

- رأس الجالوت بن يهوذا

- 583 ـ سؤال رأس الجالوت [رئيس اليهود] ليزيد عن صاحب الرأس؟

- 585 ـ تعظيم اليهود لرأس الجالوت لأنه من نسل داود عليهالسلام

- 584 ـ رأس الجالوت يستنكر على يزيد فعله

- 586 ـ حبر من أحبار اليهود ينتقد يزيد

- 587 ـ قصة جاثليق النصارى

- دخول جاثليق النصارى

-

مسير الرؤوس والسبايا إلى الشام (ثم إلى المدينة)

- رسول ملك الروم

- 588 ـ سؤال رسول قيصر عن صاحب الرأس الشريف

- 589 ـ خبر رسول ملك الروم

- 590 ـ حديث كنيسة الحافر

- ـ إسلام الرجل النصراني

- 591 ـ قصة (عبد الوهاب) رسول ملك الروم الّذي أسلم على يد النبي (ص) ورأى شفقته على الحسن والحسين عليهالسلام

- ـ وزير ملك الروم يقصّ ليزيد ما رآه في حضرة النبي (ص)

- 592 ـ الخطيب الأموي الّذي اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق

- يوم الجمعة الثامن من صفر

- 593 ـ خطبة الإمام زين العابدين عليهالسلام على منبر دمشق

- خطبة الإمام زين العابدين عليهالسلام على منبر مسجد دمشق

- ـ قيام الأذان

- 594 ـ إعداد دار جديدة لإقامة السبايا ، مجاورة لدار يزيد

- 595 ـ مكحول يسأل زين العابدين عليهالسلام : كيف أمسيت؟

- 596 ـ قصة المنهال بن عمرو

- الإفراج عن السبايا

- 597 ـ يزيد يستشير أهل الشام ماذا يفعل بالسبايا؟

- 598 ـ دخول السبايا على نساء يزيد في داره

- 599 ـ إنزال السبايا في دار تتصل بدار يزيد

- 600 ـ إقامة المآتم على الحسين عليهالسلام في دار يزيد ثلاثة أيام

- 601 ـ أسباب إطلاق سراح السبايا من السجن

- 602 ـ خبر السّبحة

- 603 ـ سبحة من تراب الحسين عليهالسلام

- اليوم التاسع من صفر إكرام يزيد للإمام زين العابدين عليهالسلام

- 604 ـ إنزال يزيد لزين العابدين عليهالسلام في داره الخاصة

- 605 ـ لماذا سمّى الحسين عليهالسلام عدة من أولاده باسم علي؟

- 606 ـ مبارزة بين عمرو بن الحسن عليهالسلام وخالد بن يزيد

- رؤيا عجيبة

- 607 ـ كرامة لرأس الحسين عليهالسلام في بيت يزيد

- ـ نزول الملائكة والرسل لتعزية النبي (ص)

- 608 ـ قصة الثقفي

- 609 ـ قصة أسلم

- ـ هند زوجة يزيد ترى النور ينبعث من الرأس الشريف

- ـ نزول الأنبياء من السماء

- 610 ـ رؤيا هند زوجة يزيد

- 611 ـ السبايا يطلبن النواحة على الحسين عليهالسلام سبعة أيام

- رؤيا هند

- 612 ـ إقامة المأتم على الحسين عليهالسلام سبعة أيام

- 613 ـ معاملة هند لسبايا أهل البيت عليهالسلام

- الحاجات الثلاث

- 614 ـ الحاجات الثلاث التي وعد بها يزيد الإمام زين العابدين عليهالسلام

- 615 ـ الرأس الشريف يكلّم ابنه زين العابدين عليهالسلام

- خوف يزيد من ازدياد المعارضة عليه

- 616 ـ نصيحة مروان بتسيير السبايا إلى المدينة خشية النقمة المتزايدة عليه

- 617 ـ أهل الشام ينتبهون من غفلتهم وينقمون على يزيد

- 618 ـ من الّذي قتل الحسين عليهالسلام حقا؟

- 619 ـ ندم يزيد حيث لا ينفع الندم!

- 620 ـ الدوافع الحقيقية لتغيير يزيد معاملته مع زين العابدين عليهالسلام

- 622 ـ تنصّل يزيد من دم الحسين عليهالسلام وترحّمه عليه

- محاولة يزيد التنصّل من جريمته

- 621 ـ غضب يزيد على ابن زياد لتغطية جريمته

- 624 ـ تنصّل يزيد

- 623 ـ قتل الحسين عليهالسلام ثأر لقتلى بدر من الكفار

- 625 ـ تعليق مجلة العرفان

- 626 ـ كيفية حمل الرؤوس والسبايا إلى الشام

- ـ تعليق المؤلف

- موقف يزيد من ابن زياد

- 627 ـ حال ابن زياد بعد قتل الحسين عليهالسلام

- 628 ـ يزيد الفاجر يزيد العطاء لجنوده البواسل

- 629 ـ ندم يزيد على أفعاله

- 630 ـ موقف يزيد من عبيد الله بن زياد أمام الناس

- 631 ـ الجريمة تلبس يزيد مهما حاول اختلاق المبررات والأعذار

- ـ تعليق المؤلف

- 632 ـ يزيد هو الآمر الفعلي لقتل الحسين عليهالسلام

- حوادث تالية تسيير الرأس الشريف إلى الأمصار

- تسيير رأس الحسين عليهالسلام إلى مصر

- 633 ـ تسيير الرأس الشريف إلى فلسطين ومصر

- 635 ـ دفن الرأس الشريف في عسقلان

- 634 ـ بدعة وضع الحدوة للبركة

- ـ (الشكل 25) : عسقلان عروس الشام

- * عسقلان فلسطين

- (25) عسقلان عروس الشام

- ـ تعريف بعسقلان

- 637 ـ إقامة ذكرى الحسين عليهالسلام في مصر

- 636 ـ نقل الرأس الشريف من عسقلان إلى القاهرة

- ـ عمرو بن سعيد الأشدق

- 638 ـ تعصّب الإخشيديين على الشيعة في مصر

- تسيير رأس الحسين عليهالسلام إلى المدينة

- 639 ـ تسيير رأس الحسين عليهالسلام إلى المدينة المنورة ثم ردّه إلى دمشق

- 640 ـ شماتة مروان بن الحكم

- 641 ـ أحفاد الجناة في كربلاء

- 642 ـ تفاخر بعض أسر الشام بالمشاركة في قتل الحسين عليهالسلام

- مدفن رأس الحسين عليهالسلام

- 643 ـ أين دفن رأس الحسين عليهالسلام بعد مسيرته الطويلة

- 644 ـ رواية سبط ابن الجوزي

- 645 ـ تحقيق السيد محسن الأمين

- 646 ـ مدفن الرأس الشريف في دمشق

- الرأس في دمشق

- 648 ـ رواية الذهبي

- في المدينة

- 649 ـ مدفن رأس الحسين عليهالسلام في المدينة

- 647 ـ تحقيق ابن كثير

- 650 ـ تحقيق الفاضل الدربندي

- في عسقلان والقاهرة

- 651 ـ انتقال الرأس الشريف إلى عسقلان ثم القاهرة

- في الكوفة

- 652 ـ الجزم بأن الرأس الّذي كان في عسقلان ليس رأس الحسين عليهالسلام

- في كربلاء

- 653 ـ مدفن الرأس الشريف في كربلاء

- ـ النتيجة

- 654 ـ دفن الرؤوس الشريفة

- ـ روايات مستفيضة عند الإمامية بردّ رأس الحسين عليهالسلام إلى كربلاء

- ـ مقدمة الفصل

- 656 ـ تسيير السبايا إلى المدينة

- الرحيل من دمشق إلى المدينة المنوّرة

- 655 ـ ضغوط شديدة على يزيد

- 657 ـ استرضاء السبايا وإكرامهم

- 658 ـ يزيد ينتدب النعمان بن بشير لإرجاع السبايا إلى المدينة

- 659 ـ رفض النعمان بن بشير لهدية زينب وفاطمة بنتي علي عليهالسلام

- ردّ الرؤوس إلى كربلاء

- 660 ـ مصير الرؤوس الشريفة

- 661 ـ أخذ زين العابدين عليهالسلام الرؤوس معه

- 662 ـ هل ردّ رأس الحسين عليهالسلام إلى كربلاء يوم الأربعين؟

- 663 ـ رجوع السبايا إلى المدينة المنورة مع الإمام زين العابدين عليهالسلام ومرورهم على كربلاء

- زيارة الحسين عليهالسلام في الأربعين

- ـ مرور السبايا على كربلاء يوم الأربعين

- 664 ـ زيارة جابر للقبر الشريف

- 665 ـ أول من زار قبر الحسين عليهالسلام

- ـ متى كانت زيارة جابر؟

- 666 ـ استبعاد أن يكون ورود السبايا في 20 صفر من نفس العام

- ـ المخرج

- 667 ـ تحقيق يوم الأربعين

- 669 ـ فضل زيارة الأربعين

- زيارة الأربعين

- ـ تعليق حول زيارة الأربعين

- [شرح الحديث]

- 671 ـ التختّم باليمين

- حديث علامات المؤمن

- 670 ـ زيارة الأربعين من علامات المؤمن الخمسة

- 672 ـ صلاة إحدى وخمسين

- 673 ـ الجهر ب( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )

- 674 ـ تعفير الجبين

- 675 ـ زيارة الأربعين

- خبر الرباب زوجة الحسين عليهالسلام

- 676 ـ وفاء الرباب لزوجها الحسين عليهالسلام

- 677 ـ محبة الحسين عليهالسلام للرباب وإخلاصها له

- 678 ـ إقامة الرباب العزاء على الحسين عليهالسلام سنة كاملة

- ـ [ترجمة الرباب زوجة الحسين عليهالسلام ]

- ـ الرباب زوجة الحسين عليهالسلام

- 680 ـ بشير بن جذلم يدخل المدينة وينعى الحسين عليهالسلام

- رجوع السبايا إلى المدينة المنوّرة

- 681 ـ جارية تنوح على الحسين عليهالسلام

- 679 ـ ارتحال آل الرسول (ص) من كربلاء إلى المدينة

- خطبة زين العابدين عليهالسلام في أهل المدينة

- 682 ـ خطبة الإمام زين العابدين عليهالسلام في أهل المدينة

- دخول المدينة

- 683 ـ حال المدينة عند دخول الإمام زين العابدين عليهالسلام

- 684 ـ نعي أم كلثوم عليهالسلام

- 685 ـ حال زينب العقيلة عليهالسلام

- ندب الحسين عليهالسلام في المدينة

- 686 ـ منازل المدينة تنعى أهلها

- 687 ـ ندب الحسين عليهالسلام في المدينة

- 688 ـ تعزية عبد الله بن جعفر (رض)

- 689 ـ خروج أم سلمة (رض) لاستقبال السبايا

- 690 ـ ندب أم لقمان بنت عقيل (رض)

- 691 ـ ندب فاطمة بنت عقيل (رض)

- 692 ـ حزن وحداد الهاشميات

- 693 ـ بكاء الإمام السجّاد عليهالسلام على أبيه الحسين عليهالسلام أربعين سنة

- 694 ـ حزن الإمام زين العابدين عليهالسلام على أبيه

- 695 ـ أول من رثى الحسين عليهالسلام شعرا على قبره الشريف

- 696 ـ قصيدة سليمان بن قتّة في رثاء الحسين عليهالسلام

- ـ مقدمة الفصل

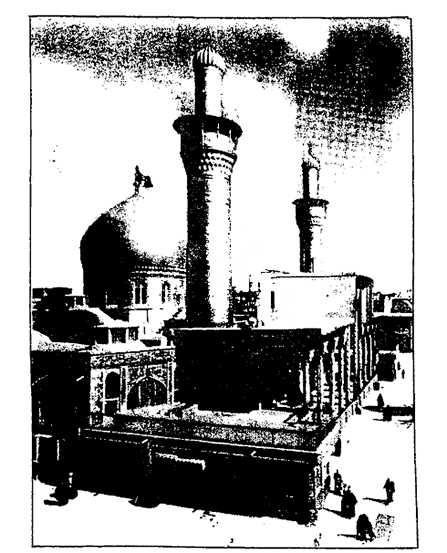

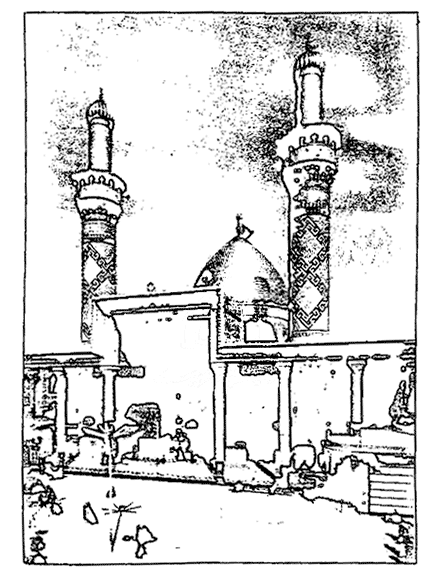

- (1) ـ مرقد الإمام الحسين عليهالسلام في كربلاء

- 697 ـ فضل قبر الحسين عليهالسلام

- 698 ـ تحديد موضع القبر الشريف

- 699 ـ زيارة الحسين عليهالسلام من أحب الأعمال إلى الله

- 700 ـ فضل من زار الحسين عليهالسلام عارفا بحقه

- زيارة الحسين عليهالسلام وفضلها

- 701 ـ فضل زيارة الحسين عليهالسلام

- 702 ـ الإخلاص في زيارة الحسين عليهالسلام

- 703 ـ فضل زيارة الحسين عليهالسلام وثوابها

- 704 ـ الإمام الصادق عليهالسلام يستغفر لزوّار الحسين عليهالسلام

- 705 ـ قصة الّذي كان يقول بأن زيارة الحسين عليهالسلام بدعة ، ثم اهتدى

- 706 ـ فضل تربة الحسين عليهالسلام

- 707 ـ قصة سفير ملك الإفرنج الّذي ادّعى العلم بكل شيء ، ثم أسلم ؛ وأن تربة الحسين عليهالسلام من تراب الجنة

- فضل تربة الحسين عليهالسلام

- 709 ـ تربة الحسين عليهالسلام شفاء من كل داء

- 708 ـ فضل تربة الحسين عليهالسلام

- 711 ـ فضل السجود على التربة الحسينية

- 710 ـ قصة الّذي برئ بأكل شيء من تربة الحسين عليهالسلام

- 712 ـ شرح حديث الحجب السبع

- 713 ـ فضل السّبحة المصنوعة من تراب الحسين عليهالسلام

- 714 ـ سرّ السجود على تربة الحمزة والحسين عليهالسلام

- 716 ـ فضيلة كربلاء

- 717 ـ كربلاء

- كربلاء والحائر الحسيني

- 715 ـ الحائر الحسيني

- * كربلاء والحائر الحسيني

- 718 ـ معنى الحائر

- 719 ـ حدود الحائر الحسيني

- 720 ـ أقوال في حدّ الحائر الحسيني

- * الحرم الحسيني

- 721 ـ الحرم الحسيني

- الحرم الحسيني

- 722 ـ حدود الحرم

- ـ (الشكل 26) : مخطط الحائر الحسيني ـ حدوده وأبوابه

- 723 ـ حرمة الحائر والحرم وفضلهما

- (26) مخطط الحائر الحسيني ـ حدوده وأبوابه

- مشهد الإمام الحسين عليهالسلام

- 725 ـ وصف مشهد الإمام الحسين عليهالسلام في كربلاء

- * مشهد الإمام الحسين عليهالسلام

- 724 ـ شرف بقعة الحسين عليهالسلام

- ـ (الشكل 27) : مقام الإمام الحسين عليهالسلام ومراقد الشهداء حوله

- ـ (الشكل 28) : باب الشهداء لمرقد الإمام الحسين عليهالسلام في كربلاء

- (27) مقام الإمام الحسين عليهالسلام ومراقد الشهداء حوله

- 726 ـ بعض الكتابات المنقوشة على قفص مولانا الحسين عليهالسلام في كربلاء

- (28) باب الشهداء لمرقد الإمام الحسين عليهالسلام في كربلاء

- (1) ـ الآيات القرآنية

- (2) ـ الأحاديث الشريفة

- (3) ـ القصيدة الشعرية النونية

- 727 ـ البناء على قبر الحسين عليهالسلام

- عمارة قبر الحسين عليهالسلام

- ـ (الشكل 29) : المرقد المقدس للإمام أبي عبد الله الحسين عليهالسلام في كربلاءبالعراق

- (29) المرقد المقدس للإمام أبي عبد الله الحسين عليهالسلام في كربلاء

- 731 ـ هدم المتوكل لقبر الحسين عليهالسلام

- 730 ـ العمارة الثانية

- (العمارة الثانية : عمارة المأمون)

- 728 ـ العمارة الأولى للقبة الشريفة

- (العمارة الأولى)

- 732 ـ ملوك بني العباس يهدمون قبر الحسين عليهالسلام عدة مرات

- 733 ـ أعمال المتوكل الانتقامية من أهل البيت عليهالسلام

- 735 ـ قصة زيد المجنون ولقائه ببهلول الكوفي

- 734 ـ رائحة القبر الشريف دلّت على القبر

- 736 ـ كان المتوكل من ألدّ أعداء أهل البيت عليهالسلام

- 737 ـ كيف قتل المتوكل على يد ابنه المنتصر؟

- العمارة الثالثة : عمارة المنتصر

- 740 ـ وصف مشهد العباس عليهالسلام

- 739 ـ مرقد أبي الفضل العباس عليهالسلام في كربلاء

- 738 ـ العمارة الثالثة

- (2) ـ مشهد أبي الفضل العباس عليهالسلام

- * مشهد أبي الفضل العباس عليهالسلام

- (30) المرقد المقدس لأبي الفضل العباس عليهالسلام في كربلاء

- ـ (الشكل 30) : المرقد المقدس لأبي الفضل العباس عليهالسلام في كربلاء

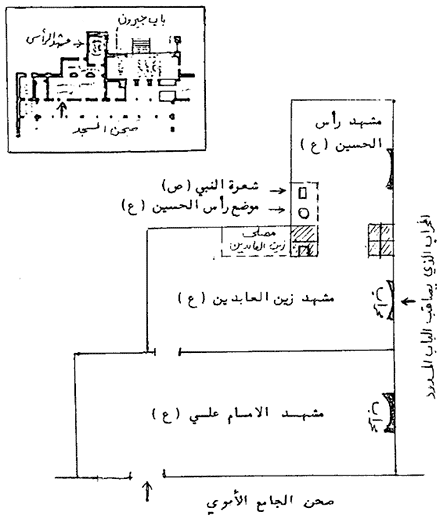

- 1 ـ مشهد رأس الحسين عليهالسلام

- 741 ـ مدفن الرأس الشريف بدمشق

- (3) ـ المشاهد المشرّفة لأهل البيت عليهالسلام في مدينة دمشق

- 1 ـ مشهد رأس الحسين عليهالسلام

- ـ مدخل

- ـ توضيح

- 742 ـ مسجد الرأس

- 743 ـ المشاهد الأربعة في الجامع الأموي

- 745 ـ زيارة ميدانية

- 744 ـ مشهد رأس الحسين عليهالسلام في شرقي مسجد دمشق

- 747 ـ وصف مشهد رأس الحسين عليهالسلام شرقي المسجد الأموي

- 746 ـ مزار شعرة النبي (ص)

- ـ (الشكل 31) : مخطط مشهد رأس الحسين عليهالسلام

- (31) مخطط مشهد رأس الحسين عليهالسلام شرقي المسجد الجامع

- 748 ـ وصف معماري للمشاهد الثلاث السابقة

- 749 ـ مرقد السيدة رقيّة بنت الحسين عليهالسلام

- 2 ـ مرقد السيدة رقية عليهالسلام

- 2 ـ مرقد السيدة رقيّة عليهالسلام

- 750 ـ ما كتب على جدار مسجد السيدة رقية عليهالسلام

- ـ الكامل صاحب ميّا فارقين

- 751 ـ الكامل صاحب ميا فارقين

- ـ وفاة الملك الكامل بن غازي صاحب ميافارقين

- عود إلى رقية عليهالسلام

- 752 ـ قصة إصلاح قبر السيدة رقيّة عليهالسلام

- 753 ـ الرواية الرابعة في قصة تعمير قبر السيدة رقية عليهالسلام بدمشق

- 754 ـ مرقد السيدة رقيةعليهاالسلام في مصر

- 755 ـ قفص مرقد رقيّة عليهالسلام

- 756 ـ مشهد رؤوس الشهداء عليهالسلام في مقبرة باب الصغير بدمشق

- 3 ـ مشهد رؤوس الشهداء عليهالسلام

- 3 ـ مشهد رؤوس الشهداء عليهالسلام

- 757 ـ تعمير مشهد رؤوس الشهداء عليهالسلام

- ـ كرامة لمشهد رؤوس الشهداء عليهالسلام

- 758 ـ هل تفنى أجساد الأنبياء والمعصومين عليهالسلام ؟

- 759 ـ قبور أهل البيت عليهالسلام في باب الصغير

- 760 ـ مسجد سكينة عليهالسلام

- 4 ـ مقام السيدة سكينة بنت الحسين عليهالسلام

- 4 ـ مقام السيدة سكينة بنت الحسين عليهالسلام

- 761 ـ قبر سكينة عليهالسلام

- تعليق ابن عساكر

- 762 ـ وصف القبر المنسوب لسكينة في دمشق

- 763 ـ من هي سكينةعليهاالسلام ؟

- ـ [ترجمة سكينة بنت الحسين عليهالسلام ]

- ـ السيدة سكينة بنت الحسين عليهالسلام

- 764 ـ زواج سكينة عليهالسلام من مصعب بن الزبير

- 765 ـ جواب الحسين عليهالسلام لابن أخيه الحسن المثنى عليهالسلام حين طلبمنه إحدى ابنتيه

- 766 ـ الخلط المتعمّد بين سكينة بنت الحسين عليهالسلام وسكينة بنت خالدالزبيرية

- 767 ـ الدفاع عن سكينة عليهالسلام

- ـ [ترجمة الزبير بن بكار]

- ـ الزبير بن بكار

- 768 ـ من هي السيدة أم كلثوم عليهالسلام التي حضرت كربلاء؟

- 5 ـ مقام السيدة أم كلثوم بنت علي عليهالسلام

- 769 ـ أمثلة على الخلط الكبير بين الأخوات

- ـ أم كلثوم زينب الصغرى بنت علي عليهالسلام

- 5 ـ مقام السيدة أم كلثوم بنت علي عليهالسلام

- 770 ـ أمثلة أخرى على الأخبار المتعارضة

- 772 ـ هل تزوّج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة الزهراء عليهالسلام ؟

- 771 ـ وصف مسجد ومشهد سكينة وأم كلثوم في الستات

- 6 ـ مقام فاطمة بنت الحسين عليهالسلام

- 773 ـ وصف مسجد مزار السيدة فاطمة بنت الحسين عليهالسلام في الستات

- 6 ـ مقام فاطمة بنت الحسين عليهالسلام

- ـ فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهالسلام

- ـ [ترجمة فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهالسلام ]

- 7 ـ مرقد السيدة زينب العقيلة عليهالسلام

- 7 ـ مرقد السيدة زينب الكبرى عليهالسلام «عقيلة بني هاشم»

- 774 ـ زينب مصر

- ـ مناقشة حول كتاب (أخبار الزينبات) للعبيدلي

- 775 ـ زينب الشام

- 776 ـ مرقد زينب عليهالسلام براوية

- 777 ـ تحقيق الشيخ المازندراني

- 778 ـ تحقيق السيد أسد حيدر

- 779 ـ خبر المجاعة

- 780 ـ السيدة زينب الموجودة في مصر ليست زينب بنت علي عليهالسلام

- ضريح زينب العقيلة عليهالسلام في راوية

- 781 ـ كرامة لزينب عليهالسلام تهديها قفصا مكرما

- ـ العقيلة زينب الكبرى بنت علي عليهالسلام

- ـ [ترجمة العقيلة زينب الكبرى عليهالسلام ]

- 782 ـ إهداء الصندوق العاجي

- 8 ـ مسجد السادات الزينبية بدمشق

- 784 ـ مسجد السادات الزينبية بدمشق

- 783 ـ ألقاب زينب الكبرى عليهالسلام

- 785 ـ كيف استشهد حجر وأصحابه (رض)؟

- * مدفن الشريفات العلويات في مصر

- (4) ـ مدفن الشريفات العلويات في مصر

- 786 ـ مشاهد أهل البيت عليهالسلام عند جامع ابن طولون بالقاهرة

- 787 ـ مشاهد أهل البيت عليهالسلام في القرّافة

- (5) ـ سيرة الإمام علي بن الحسين عليهالسلام «زين العابدين»

- 788 ـ عبادة الإمام زين العابدين عليهالسلام

- 789 ـ والدة الإمام زين العابدين عليهالسلام

- ـ شاهزنان والدة زين العابدين عليهالسلام

- ـ الإمام زين العابدين عليهالسلام

- ـ [ترجمة الإمام زين العابدين عليهالسلام ]

- ـ مقدمة الفصل

- صفة عقوبة قاتلي الحسين عليهالسلام

- 790 ـ عقوبة قاتلي الحسين عليهالسلام في الدنيا قبل الآخرة

- 791 ـ عقوبة قاتلي الحسين عليهالسلام سريعة وشاملة

- 792 ـ جزاء قتلة الحسين عليهالسلام القتل في الدنيا أو المرض

- 793 ـ العقاب بالجدري

- 794 ـ عقاب قتلة الحسين عليهالسلام شديد يوم القيامة

- 795 ـ قاتل الحسين عليهالسلام خالد في جهنم

- 796 ـ عقوبة قاتل الحسين عليهالسلام

- 797 ـ الله يغفر للأولين والآخرين ما خلا قاتل الحسين عليهالسلام

- 798 ـ عقوبة من يرضى عن قتل الحسين عليهالسلام ـ قصة الّذي عمي

- 668 ـ هل أعيد الرأس يوم الأربعين؟

- 799 ـ عقوبة من كثّر السواد على الحسين عليهالسلام

- 800 ـ عقاب من يطعن في الحسين عليهالسلام

- 802 ـ قصة اسوداد وجه الّذي حمل رأس العباس عليهالسلام

- 801 ـ الّذي عمي لمجرد أنه يهوى قتلة الحسين عليهالسلام

- 803 ـ كيف يجوز قتل ذراري قتلة الحسين عليهالسلام في الرجعة

- 804 ـ قصة الّذي احترق بالمصباح

- 805 ـ خبر الّذي أنكر معاقبة الله لقتلة الحسين عليهالسلام وكيف مات بأسوأ ميتة

- 806 ـ قصة الأخنس بن زيد وكيف احترق فحما

- مخاصمة النبي (ص) لقتلة الحسين عليهالسلام يوم القيامة

- 807 ـ النبي (ص) يريد مخاصمة قتلة الحسين عليهالسلام

- 808 ـ حديث من يناصب العداء لأهل البيت عليهالسلام

- 809 ـ مخاصمة قاتل الحسين عليهالسلام يوم القيامة

- 810 ـ تعسا لأمة محمّد (ص) فيما قابلوه به من قتل أبنائه

- 811 ـ احفظوا النبي (ص) في أولاده ، كما حفظ العبد الصالح في اليتيمين

- 812 ـ حديث من قتل عصفورا

- 813 ـ حديث من آذى شعرة مني

- 814 ـ ثأر الحسين عليهالسلام من قتلته أكبر من ثأر يحيى عليهالسلام

- 815 ـ كتاب عبد الملك بن مروان للحجاج باجتناب دماء أهلالبيت عليهالسلام ، ومكاشفة زين العابدين عليهالسلام بذلك

- 817 ـ الحسين عليهالسلام يقتل أعداءه جميعا

- فاطمة عليهالسلام تخاصم من قتل ابنها يوم القيامة

- 816 ـ عرض الحسين عليهالسلام بلا رأس على أمه فاطمة عليهالسلام يوم القيامة

- 818 ـ فاطمة عليهالسلام تقول : إلهي احكم بيني وبين من قتل ولدي

- 819 ـ حزن فاطمة الزهراء عليهالسلام على ابنها الحسين عليهالسلام

- نهاية بعض قتلة الحسين عليهالسلام

- 820 ـ نهاية سنان بن أنس النخعي

- 821 ـ ثورة التوابين

- 822 ـ ثورة المختار

- 823 ـ مقتل بجدل بن سليم الكلبي

- 824 ـ مقتل سنان بن أنس النخعي

- 825 ـ مقتل خولي بن يزيد الأصبحي

- 826 ـ مقتل الذين رضّوا جسد الحسين عليهالسلام

- 827 ـ مقتل عمر بن سعد

- 828 ـ قتل عبيد الله بن زياد

- 829 ـ قتل الحصين بن نمير

- 830 ـ دخول الحية في منخر عبيد الله بن زياد

- 831 ـ رأس ابن زياد بين يدي زين العابدين عليهالسلام

- 832 ـ رأي أهل البيت عليهالسلام في المختار

- ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي

- ـ [ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي]

- 834 ـ عجائب في قصر الإمارة بالكوفة

- 833 ـ مقتل المختاررحمهالله

- ـ من تداعيات نهضة الحسين عليهالسلام

- ـ مقدمة الفصل

- 835 ـ عبد الله بن الزبير يدعو ابن عباس إلى بيعته ، فيأبى

- 836 ـ عداوة عبد الله بن الزبير لأهل البيت عليهالسلام ـ النبي (ص) يحتجم ،وابن الزبير يشرب دمه

- مراسلات ومناورات

- 837 ـ كتاب يزيد إلى ابن عباس ، يستميله ضد ابن الزبير

- 838 ـ ردّ ابن عباس على كتاب يزيد

- ـ أنسيت قتل الحسين عليهالسلام ؟!

- ـ تعليق المؤلف

- 839 ـ كتاب يزيد إلى محمّد بن الحنفية ، واستشارة ابن الحنفية لابنيهعبد الله وجعفر

- 840 ـ مشاحنة بين عبد الله بن عمر ويزيد

- 841 ـ استنكار عبد الله بن عمر لأعمال يزيد

- 842 ـ لماذا خلع أهل المدينة والي يزيد وأنكروا بيعته؟

- وقعة الحرّة

- 843 ـ توصية يزيد لمسلم بن عقبة حين أرسله إلى الحجاز

- 844 ـ خبر وقعة الحرّة بالمدينة المنورة

- 845 ـ استشارة مسلم بن عقبة لمروان بن الحكم لغزو المدينة

- 846 ـ معركة الحرّة نكسة للإسلام

- 847 ـ حصيلة وقعة الحرّة من القتلى

- محاصرة الكعبة وضربها بالمنجنيق

- ـ وخاض أهل المدينة بالدماء

- 848 ـ مثال من وحشية جنود يزيد بن معاوية

- 849 ـ محاصرة الكعبة المشرفة

- 851 ـ ضرب الكعبة وحرقها

- 850 ـ ضلال ليس بعده ضلال

- 852 ـ نزول صاعقة على الذين أرادوا ضرب الكعبة بالمنجنيق

- 853 ـ وصف حريق الكعبة

- 854 ـ ضرب الكعبة وهدمها

- 855 ـ هلاك يزيد بن معاوية

- هلاك الطاغية يزيد

- 857 ـ قصة عن كلب يزيد

- 856 ـ بعض صفات يزيد

- ـ قرود يزيد

- 858 ـ سبب هلاك يزيد

- * حوّارين

- 859 ـ حوّارين

- 860 ـ هلاك يزيد الملعون

- خلافة معاوية الثاني

- 861 ـ خلافة معاوية بن يزيد

- 863 ـ أيام معاوية الثاني ابن يزيد

- 862 ـ خبر عمر القوصي

- ـ معاوية الثاني

- ـ [ترجمة معاوية الثاني]

- 864 ـ ما قالته أم معاوية الصغير

- ـ يزيد بن معاوية

- ـ [ترجمة يزيد بن معاوية]

- كفر يزيد وارتداده

- نسب يزيد

- نسب يزيد

- 865 ـ مفارقات ومناقضات

- 866 ـ نسب يزيد

- 867 ـ ولادة يزيد من سفاح

- أنساب بني أمية

- 868 ـ أنساب بني أمية ، وأنهم ليسوا من قريش

- الملامح الهاشمية والأحقاد الأموية

- 869 ـ التفاضل بين بني هاشم وبني أمية

- 870 ـ ما فعلت هند أم معاوية بالحمزة عليهالسلام وكبده في أحد

- 871 ـ الملامح الهاشمية

- 872 ـ الملامح الأموية

- ـ ما قيمتنا اليوم؟

- 873 ـ ما هو السبب الحقيقي لقتل يزيد للإمام الحسين عليهالسلام ؟

- 874 ـ مقارنة بين أعمال بني أمية وبني هاشم

- 876 ـ لا مقارنة بين الإمام الحسين عليهالسلام والطاغية يزيد

- 875 ـ رؤيا الشيخ نصر الله ، وأبيات الشاعر الحيص بيص

- 877 ـ التقابل بين الحسين عليهالسلام ويزيد ، تقابل النقيضين

- 878 ـ ما حكاه عبد الله بن عمر عن معاوية ويزيد

- 879 ـ كفر يزيد وارتداده عن الإسلام

- ـ شهادة ابن عقدة

- ـ شهادة الزهري

- 880 ـ صبّ يزيد الخمر على رأس الحسين عليهالسلام

- ـ شهادة أبي يعلى

- 881 ـ رأي عمر بن عبد العزيز في يزيد

- 882 ـ رأي عبد الملك بن مروان بمن قبله

- 883 ـ رأي ابن حجر في كفر يزيد

- 884 ـ رأي عبد الباقي العمري وحكمه بكفر يزيد

- 885 ـ آراء علماء السنة في يزيد ولعنه

- ـ رأي الحافظ الذهبي

- ـ رأي الحافظ ابن عساكر

- ـ رأي التفتازاني في لعن يزيد

- ـ رأي الغزّالي

- ـ رأي الكيا الهراسي

- ـ رأي اليافعي

- لعن يزيد وسبّه

- 886 ـ كفر يزيد ولعنه

- 887 ـ هل يزيد من الصحابة ، وهل يجوز لعنه؟

- 889 ـ رأي أحمد بن حنبل

- ـ كيف أجاز الله لعن يزيد في القرآن؟

- 888 ـ هل يجوز لعن يزيد؟

- رأي ابن الجوزي وأحمد بن حنبل

- 890 ـ من أخاف أهل المدينة ملعون

- 891 ـ رأي أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في لعن يزيد

- 892 ـ رأي الفاضل الدربندي

- ـ مناوشة ظريفة للفاضل الدربندي

- قبر يزيد ومعاوية

- 893 ـ انطماس قبور الظالمين وذكرهم

- 894 ـ قبر يزيد

- * قبر يزيد

- ـ حرق عظام بني أمية وعظم يزيد

- * جامع جرّاح

- 895 ـ قبر معاوية في دمشق

- * قبر معاوية بن أبي سفيان

-

الباب الثامن

- 896 ـ قبر معاوية في النقّاشات

- * قبر معاوية الثاني

- 897 ـ قبر معاوية الثاني في الباب الصغير

- 898 ـ وصف قبر معاوية بن أبي سفيان في النقّاشات

- 899 ـ زيارة الشاعر محمّد المجذوب لقبر أمير المؤمنين عليهالسلام ثم لقبر معاوية وقصيدته الدالية في ذلك

- 901 ـ العاقبة للمتقين

- ـ شتان بين الذهب والرغام!

- ـ العناية الإلهية بأهل البيت عليهالسلام

- 900 ـ العدل الإلهي في مصير الحسين عليهالسلام ومصير أعدائه

- مظاهر العدل الإلهي

- ـ العبرة في المصير ، والخلود للحسين عليهالسلام

- 902 ـ الحسين عليهالسلام إمام الشاهدين

- العبرة في المصير

- 903 ـ خفقة النشيد الأخيرة

- 1 ـ فهرس الأشكال والخرائط

- 2 ـ تعريف ببعض المواقع والبلدان

- 3 ـ فهرس تراجم الشخصيات الهامة

- 4 ـ الفهرس العام