وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى الجزء ٢

0%

0%

مؤلف: نور الدين علي بن أحمد السّمهودي

مؤلف: نور الدين علي بن أحمد السّمهودي

المحقق: خالد عبد الغني محفوظ

الناشر: دار الكتب العلميّة

تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه

الصفحات: 282

مؤلف: نور الدين علي بن أحمد السّمهودي

المحقق: خالد عبد الغني محفوظ

الناشر: دار الكتب العلميّة

تصنيف:

المشاهدات: 102122

تحميل: 7093

توضيحات:

- الفصل الرابع : الروايات في حنين الجذع

- صانع المنبر

- موضع الجذع

- شهرة حديث حنين الجذع

- الموضع الذي دفن فيه الجذع

- بدعة اصطنعها الناس بسبب الجذع

- عود إلى الاختلاف في صانع المنبر

- أراد معاوية أن ينقل المنبر إلى الشام

- رفع المنبر ست درجات

- عدد درجات المنبر

- مساحة المنبر

- كسوة المنبر

- ستور الأبواب كسوة الحجارة

- الفصل الخامس

- في فضائل المسجد الشريف

- المسجد الذي أسس على التقوى

- فضل مسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم

- هل فضل الصلاة في المساجد الثلاثة يختص بالفرض؟

- مرجع مضاعفة فضل الصلاة

- هل يختص التضعيف بالصلاة؟

- الفصل السادس في فضل المنبر المنيف ، والروضة الشريفة

- معنى كون المنبر على الحوض

- معنى أن الروضة من رياض الجنة

- الفصل السابع

- في الأساطين المنيفة

- الأسطوان المخلق

- أسطوان القرعة

- أسطوان التوبة

- أسطوان السرير

- أسطوان المحرس

- أسطوان الوفود

- أسطوان مربعة القبر

- أسطوان التهجد

- الفصل الثامن

- في الصّفة وأهلها ، وتعليق الأقناء لهم بالمسجد

- وصف الصفة وموضعها

- أهل الصفة

- مبدأ تعليق الأقناء

- الفصل التاسع

- في الحجرة الشريفة ، وبيان إحاطتها بالمسجد الشريف إلا من جهة المغرب

- المشربة

- الفصل العاشر

- في حجرة فاطمة بنت النبي صلىاللهعليهوسلم و رضياللهعنها

- الفصل الحادي عشر

- في الأمر بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد الشريف

- الفصل الثاني عشر

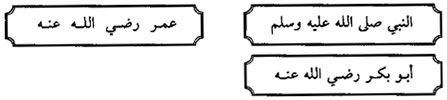

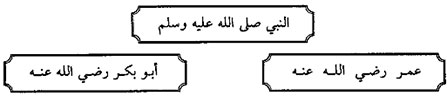

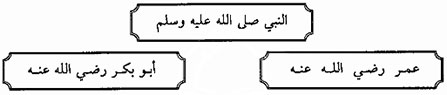

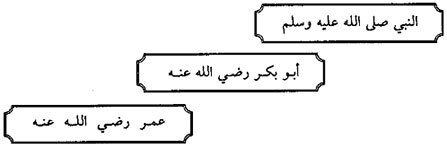

- في زيادة عمر بن الخطاب رضياللهعنه في المسجد

- بين عمر والعباس

- الفصل الثالث عشر

- في البطيحاء التي بناها عمر رضياللهعنه بناحية المسجد ، ومنعه من

- إنشاد الشعر ورفع الصوت فيه ، وما جاء في ذلك

- الفصل الرابع عشر

- في زيادة عثمان بن عفان رضياللهعنه

- الفصل الخامس عشر

- في المقصورة التي اتخذها عثمان رضياللهعنه في المسجد

- وما كان من أمرها بعده

- الفصل السادس عشر

- في زيادة الوليد بن عبد الملك على يد عمر بن عبد العزيز

- الفصل السابع عشر

- فيما اتخذه عمر في المسجد في زيادة الوليد من المحراب والشّرفات والمنائر ،

- واتخاذ الحرس ، ومنعهم من الصلاة على الجنائز فيه

- أول من أحدث المحراب والشرفات

- عثمان أول من خلق المسجد ورزق المؤذنين

- اتخاذ حرس للمسجد

- الصلاة على الجنائز في المساجد

- الشيعة غير الأشراف

- الفصل الثامن عشر

- في زيادة المهدي

- الفصل التاسع عشر

- فيما كانت عليه الحجرة الشريفة الحاوية للقبور المنيفة في مبدأ الأمر

- أول من بنى جدارا على بيت عائشة

- الفصل العشرون

- فيما حدث من عمارة الحجرة بعد ذلك ، والحائز الذي أدير عليها

- الفصل الحادي والعشرون

- فيما روي من الاختلاف في صفة القبور الشريفة ، بالحجرة المنيفة

- رواية نافع في وضع القبور

- رواية القاسم بن محمد

- رواية عثمان بن نسطاس

- رواية المنكدر بن محمد

- رواية عمرة عن عائشة

- رواية أخرى عن القاسم بن محمد

- رواية عبد الله بن محمد بن عقيل

- بقي بعدها موضع قبر

- الملائكة يحفون بالقبر

- لا ينبغي رفع الصوت في المسجد

- سنة أهل المدينة في أعوام الجدب

- الفصل الثاني والعشرون

- ما شاهدناه مما يخالف ذلك

- الفصل الثالث والعشرون

- في عمارة اتفقت بالحجرة الشريفة على ما نقله الأقشهري عن ابن عاث ، وما

- وقع من الدخول إليها عند الحاجة له وتأزيرها بالرخام

- الفصل الرابع والعشرون

- كسوة الحجرة النبوية

- الفصل الخامس والعشرون

- في قناديل الذهب والفضة التي تعلق حول الحجرة الشريفة ،

- وغيرها من معاليقها

- القناديل

- حكم معاليق المسجد النبوي

- الفصل السادس والعشرون

- في الحريق الأول القديم المستولي على تلك الزخارف المحدثة بالحجرة

- الشريفة والمسجد وسقفهما ، وما أعيد من ذلك ، وما تجدد من توسعة المسقف

- القبلي بزيادة الرواقين فيه ، وغير ذلك

- سبب الحريق وتاريخه

- حكمة الله في الحريق

- الشروع في العمارة بعد الحريق

- الفصل السابع والعشرون

- في اتخاذ القبة الزرقاء التي جعلت على ما يحاذي سقف الحجرة الشريفة

- القبة الزرقاء

- المقصورة الدائرة على الحجرة

- الفصل الثامن والعشرون

- فيما تجدد من عمارة الحجرة الشريفة في زماننا على وجه لم يخطر قط

- بأذهاننا ، وما حصل بسببه من إزالة هدم الحريق الأول من ذلك المحل

- الشريف ، ومشاهدة وضعه المنيف ، وتصوير ما استقر عليه أمر الحجرة في

- هذه العمارة

- الفصل التاسع والعشرون

- في الحريق الحادث في زماننا بعد العمارة السابقة وما ترتب عليه

- خاتمة

- فيما نقل من عمل نور الدين الشهيد لخندق حول الحجرة الشريفة مملوء

- بالرصاص ، وذكر السبب في ذلك ، وما ناسبه

- الفصل الثلاثون

- في تحصيب المسجد الشريف

- وذكر البزاق فيه ، وتخليقه ، وإجماره ، وذكر شيء من أحكامه

- أول تحصيب المسجد النبوي

- حكم البزاق في المسجد

- مبدأ تخليق المسجد

- تخليق القبر

- تجمير المساجد

- فرش المساجد

- الحدث في المسجد

- القراءة في المصحف بالمسجد

- بعث المصاحف إلى المساجد

- مصاحف عثمان التي أرسلها إلى الآفاق

- تعليق المصابيح في المسجد وصف عام

- الفصل الحادي والثلاثون

- فيما احتوى عليه المسجد من الأروقة والأساطي

- ن والبالوعات والسقايات والدروع ، وغير ذلك مما يتعلق به من الرسوم

- وصف عام

- جدران المسجد

- عدد أساطين المسجد

- عدد بالوعات المسجد

- سقايات المسجد

- حواصل المسجد

- قناديل المسجد

- في صحن المسجد نخيل مغروسة

- أئمة المسجد

- عرض جدار المسجد

- الفصل الثاني والثلاثون

- في أبواب المسجد وما سد منها ، وما بقي ،

- وما يحاذيها من الدور قديما وحديثا

- أبواب المسجد

- باب النبي صلىاللهعليهوسلم

- باب علي

- باب عثمان باب جبريل

- باب ريطة (باب النساء)

- باب سادس

- باب سابع

- باب ثامن

- أبواب المسجد الشامية

- باب تاسع

- باب عاشر

- الباب الحادي عشر

- الباب الثاني عشر

- الباب الثالث عشر

- الباب الرابع عشر

- الباب الخامس عشر

- الباب السادس عشر

- باب عاتكة (باب السوق) (وباب الرحمة)

- باب زياد (باب القضاء)

- خوخة تجاه خوخة أبي بكر

- الفصل الثالث والثلاثون

- في خوخة آل عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم ذكرها ،

- وما يتعين من سدّها في زماننا

- تحديد موضع خوخة آل عمر

- اتخاذ بعض الناس بابا وسيلة للتدجيل

- حج السلطان قايتباي

- وقف السلطان قايتباي لأهل المدينة المنورة

- من آثار قايتباي بالحرمين الشريفين

- الفصل الرابع والثلاثون

- فيما كان مطيفا بالمسجد الشريف من الدور ، وما كان من خبرها ، وجلّ ذلك

- من منازل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم

- رسول الله يخط دور المدينة

- دار آل عمر بن الخطاب

- بيت لأبي بكر الصديق صار لآل عمر

- دار مروان بن الحكم

- دار رباح ودار المقداد

- دار مطيع بن الأسود

- دار حكيم بن حزام

- دار عبد الله بن مكمل

- دار النحام

- دار جعفر بن يحيى

- دار نصير

- دار منيرة مولاة أم موسى

- حش طلحة

- أبيات خالصة

- دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف

- دار موسى المخزومي

- أبيات الصوافي

- دار خالد بن الوليد

- دار أسماء بنت حسين

- دار ريطة

- دار عثمان بن عفان

- دار أبي أيوب الأنصاري

- دار جعفر الصادق

- دار حسن بن زيد

- دار فرج الخصي

- دار عامر بن الزبير بن العوام

- الفصل الخامس والثلاثون

- في البلاط ، وبيان ما ظهر لنا مما كان حوله من منازل المهاجرين

- تحديد مكان البلاط

- حدود البلاط

- بيان الدور المطيفة بالبلاط

- الفصل السادس والثلاثون

- فيما جاء في سوق المدينة التي تصدق به النبي صلىاللهعليهوسلم على المسلمين ، وذكر دار

- هشام بن عبد الملك التي أخذ بها السوق

- الرسول ينشئ السوق

- أسواق المدينة في الجاهلية

- هدم الدار التي وضعت مكان السوق

- بيت أم كلاب

- البطحاء

- بقيع الخيل

- بركة السوق

- الفصل السابع والثلاثون

- في منازل القبائل من المهاجرين ، ثم اتخاذ السور على المدينة

- منازل بني غفار

- منازل بني ليث بن بكر

- منازل بني ضمرة بن بكر

- منازل بني الديل

- منازل ابني أفصى

- منازل مزينة ومن حل معها

- منازل بني جشم

- منازل بني كعب بن عمرو ، وإخوتهم من بني المصطلق

- سعة المدينة في عهد النبي

- اتخاذ سور المدينة

- سور آل زنكي

- من مآثر الجواد الأصفهاني

- أبواب السور