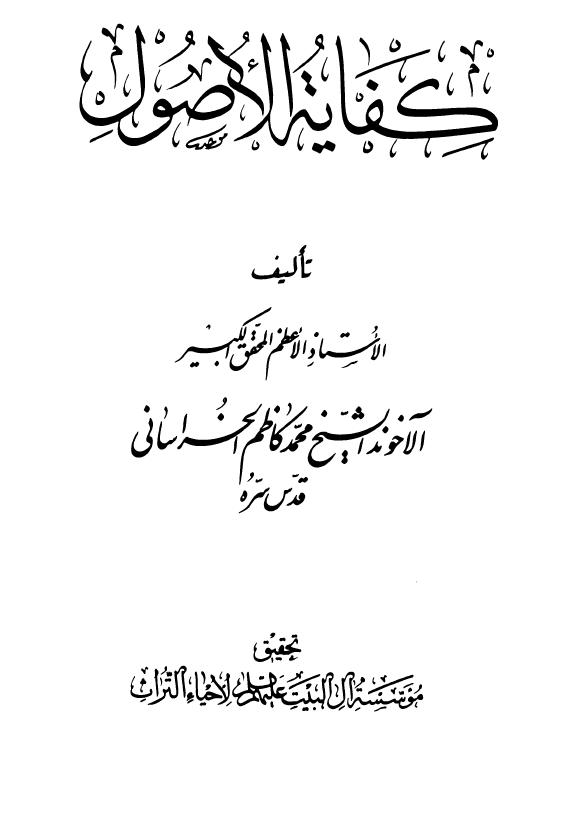

كفاية الأصول

0%

0%

مؤلف: الشيخ محمد كاظم الخراسانى

مؤلف: الشيخ محمد كاظم الخراسانى

تصنيف: علم أصول الفقه

الصفحات: 521

مؤلف: الشيخ محمد كاظم الخراسانى

تصنيف: الصفحات: 521

المشاهدات: 57599

تحميل: 19495

توضيحات:

- المقدمة ففي بيان أمور

- المقصد الاول: في الاوامر

- الفصل الاول في ما يتعلق بمادة الأمر

- الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الأمر

- الفصل الثالث في الإجزاء

- فصل الرابع في مقدمة الواجب

- المقصد الثاني: في النواهي

- المقصد الثالث في المفاهيم

- المقصد الرابع في العام و الخاص

- المقصد الخامس في المطلقُ والمقيّد

- المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً

- المقصد السابع في الاُصول العملية

- خاتمة: في شرائط الأصول

- المقصد الثامن في تعارض الادلة والامارات

- الخاتمة الاجتهاد والتقليد

- الفهارس العامة

- فهرس الآيات

- فهرس الروايات

- فهرس الأعلام

- فهرس الكتب

- مصادر التحقيق

- فهرس الموضوعي