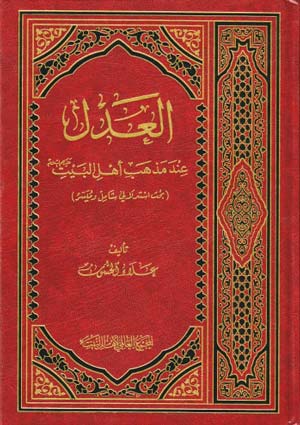

العدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام)

9%

9%

مؤلف: علاء الحسون

مؤلف: علاء الحسون

الناشر: مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)

تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام

الصفحات: 432

- العدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام)

- كلمة المجمع

- المقدمة

- الفصل الأوّل: العدل في أفعال اللّه تعالى

- المبحث الأوّل: معنى العدل

- المبحث الثاني: أدلة عدم فعله تعالى للقبيح

- المبحث الثالث: مناقشة رأي الأشاعرة حول فعله تعالى للقبيح

- المبحث الرابع: قدرة اللّه تعالى على فعل القبيح

- المبحث الخامس: عدم فعله تعالى للظلم

- الفصل الثاني: الحسن والقبح العقلي

- المبحث الأوّل: معنى الحسن والقبح

- المبحث الثاني: أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح

- المبحث الثالث: منشأ حسن وقبح الأفعال

- المبحث الرابع: إطلاقات الحسن والقبح

- المبحث الخامس: محل الخلاف بين العدلية والأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

- المبحث السادس: رأي العدلية (القائلين بالحسن والقبح العقلي)

- المبحث السابع: أدلة ثبوت الحسن والقبح العقليّين

- المبحث الثامن: إثبات الحسن والقبح العقليّين في القرآن الكريم

- المبحث التاسع: رأي الأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

- المبحث العاشر: أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليّين ومناقشتها

- المبحث الحادي عشر: أقوال بعض أهل السنة الموافقين للحسن والقبح العقلي

- الفصل الثالث: وجود الغرض والغاية في أفعال اللّه تعالى

- المبحث الأوّل: معنى الغرض والغاية

- المبحث الثاني: وجود الغرض والغاية في أفعال اللّه تعالى

- المبحث الثالث: أدلة وجود الغرض والغاية في أفعال اللّه تعالى

- المبحث الرابع: غرض وغاية اللّه تعالى من خلق الإنسان

- المبحث الخامس: مناقشة رأي الأشاعرة حول غرض وغاية الفعل الإلهي

- الفصل الرابع: الشرور والآلام

- المبحث الأوّل: معنى الشر

- المبحث الثاني: أقسام الشر

- المبحث الثالث: الآلام وأوجه حسنها وقبحها

- المبحث الرابع: حكمة الشرور والآلام

- المبحث الخامس: إيلام غير المكلَّفين

- الفصل الخامس: العِوَض

- المبحث الأوّل: معنى العِوَض

- المبحث الثاني: موارد استحقاق العِوَض

- المبحث الثالث: الجهات المعوِّضة

- المبحث الرابع: أنواع المستحق للعوض

- المبحث الخامس: خصائص العوض

- الفصل السادس: القضاء والقدر

- المبحث الأوّل: خصائص مسألة القضاء والقدر

- المبحث الثاني: النهي عن الخوض في القضاء والقدر وأسباب ذلك

- المبحث الثالث: معنى القضاء والقدر (في اللغة)

- المبحث الرابع: معنى القضاء والقدر (في الاصطلاح العقائدي)

- المبحث الخامس: تفسير القضاء والقدر وفق نظام الأسباب

- المبحث السادس: الرضا بقضاء اللّه تعالى وقدره

- المبحث السابع: أقسام القضاء والقدر

- المبحث الثامن: خصائص القضاء والقدر

- المبحث التاسع: الفهم الخاطى للقضاء والقدر

- الفصل السابع: الجبر والتفويض

- المبحث الأوّل: معنى الجبر والاختيار (لغة واصطلاحاً)

- المبحث الثاني: مذهب الجبرية

- المبحث الثالث: أقسام الجبر

- المبحث الرابع: الأدلة المبطلة للجبر والمثبتة للاختيار

- المبحث الخامس: أدلة القول بالجبر والردّ عليها

- المبحث السادس: رأي الأشاعرة حول خلق اللّه لأفعال العباد

- المبحث السابع: الاستطاعة وأثر قدرة الإنسان في أفعاله عند الأشاعرة

- المبحث الثامن: الكسب عند الأشاعرة

- المبحث التاسع: رأي المعتزلة حول أفعال العباد

- المبحث العاشر: التفويض عند المعتزلة

- المبحث الحادي عشر: مناقشة نظرية التفويض

- المبحث الثاني عشر: القدرية

- المبحث الثالث عشر: أفعال العباد عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام)

- المبحث الرابع عشر: الأمر بين الأمرين

- الفصل الثامن: التكليف

- المبحث الأوّل: معنى التكليف

- المبحث الثاني: متعلّق التكليف

- المبحث الثالث: حسن التكليف

- المبحث الرابع: وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد

- المبحث الخامس: غرض التكليف

- المبحث السادس: شروط حسن التكليف

- المبحث السابع: تكليف من لم تتمّ عليهم الحجّة في الدنيا

- المبحث الثامن: التكليف بما لا يطاق

- الفصل التاسع: الثواب والعقاب

- المبحث الأوّل: معنى الثواب والعقاب

- المبحث الثاني: استحقاق الثواب والعقاب

- المبحث الثالث: دوام أو انقطاع الثواب والعقاب

- المبحث الرابع: التناسب بين الذنوب والعقاب الأخروي

- المبحث الخامس: مناقشة رأي الأشاعرة حول الثواب والعقاب

- الفصل العاشر: اللطف

- المبحث الأوّل: معنى اللطف

- المبحث الثاني: أقسام اللطف

- المبحث الثالث: وجوب اللطف

- المبحث الرابع: أثر اللطف

- المبحث الخامس: تنبيهات حول اللطف

- المبحث السادس: اللطف والمفسدة

- المبحث السابع: الإشارة إلى اللطف الإلهي في القرآن الكريم

- المبحث الثامن: مناقشة رأي الأشاعرة حول اللطف الإلهي

- الفصل الحادي عشر: الأصلح

- المبحث الأوّل: معنى الأصلح

- المبحث الثاني: وجوب فعل الأصلح

- المبحث الثالث: الأصلح في خلق العالم

- الفصل الثاني عشر: الهداية والإضلال

- المبحث الأوّل: معنى الهداية

- المبحث الثاني: الهداية الإلهية العامة

- المبحث الثالث: الهداية الإلهية الخاصة

- المبحث الرابع: معنى الإضلال

- المبحث الخامس: نسبة إضلال العباد إلى اللّه تعالى

- الفصل الثالث عشر: الأجل

- المبحث الأوّل: معنى الأجل

- المبحث الثاني: أقسام الأجل

- المبحث الثالث: ما يزيد وينقص الأجل

- المبحث الرابع: أجل المقتول لو لم يقتل وأجل الميت بسبب لو لم يمت بذلك السبب

- الفصل الرابع عشر: الرزق

- المبحث الأوّل: معنى الرزق

- المبحث الثاني: إطلاق وصف "الرازق" على اللّه تعالى وغيره

- المبحث الثالث: الرزق والملك

- المبحث الرابع: لا يصح تسمية الحرام برزق

- المبحث الخامس: أقسام الرزق

- المبحث السادس: طلب الرزق

- المبحث السابع: الرزق والتوكّل

- المبحث الثامن: الرزق والقسمة

- المبحث التاسع: زيادة الرزق

- المبحث العاشر: السعر