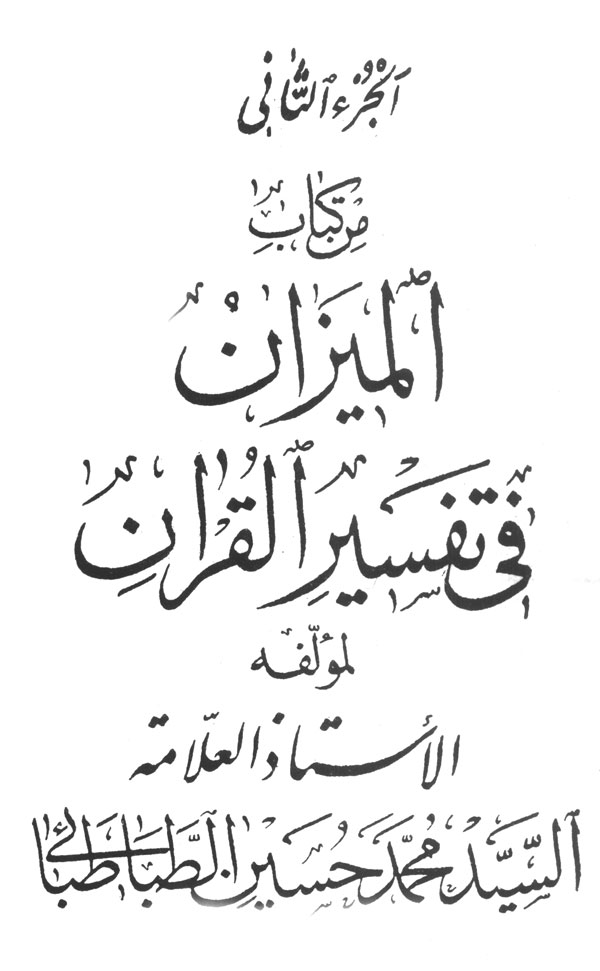

الميزان في تفسير القرآن الجزء ٢

0%

0%

مؤلف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي

مؤلف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي

تصنيف: تفسير القرآن

الصفحات: 481

مؤلف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي

تصنيف: الصفحات: 481

المشاهدات: 142739

تحميل: 8961

توضيحات:

- ( سورة البقرة آية 183 - 185 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 186 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 187 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 188 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( بحث علمي اجتماعي )

- ( سورة البقرة آية 189 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 190 - 195 )

- ( بيان )

- ( بحث اجتماعي )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 196 - 203 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( بحث روائي آخر )

- ( سورة البقرة آية 204 - 207 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 208 - 210 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( بحث روائي آخر )

- ( سورة البقرة آية 211 - 212 )

- ( بيان )

- ( سورة البقرة آية 213 )

- ( بيان )

- ( بدء تكوين الإنسان )

- ( تركبه من روح وبدن )

- ( شعوره الحقيقي وارتباطه بالأشياء )

- ( علومه العمليّة )

- ( جريه على استخدام غيره انتفاعا )

- ( كونه مدنيا بالطبع )

- ( حدوث الاختلاف بين افراد الإنسان )

- ( رفع الاختلاف بالدينظ )

- ( الاختلاف في نفس الدين )

- ( الإنسان بعد الدنيا )

- ( كلام في عصمة الأنبياء )

- ( كلام في النبوّة )

- ( بحث روائي )

- ( بحث فلسفي )

- ( بحث اجتماعي )

- ( سورة البقرة آية 214 )

- ( بيان )

- ( سورة البقرة آية 215 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 216 - 218 )

- ( بيان )

- ( كلام في الحبط )

- ( كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 219 - 220 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 221 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 222 - 223 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 224 - 227 )

- ( بيان )

- ( كلام في معنى القلب في القرآن )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 228 - 242 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( بحث علمي )

- ( حياة المرأة في الامم غير المتمدنة )

- ( حياة المرئة في الاُمم المتمدنة )

- ( وهيهنا اُمم اُخرى )

- ( حال المرأة عند العرب ومحيط حياتهم )

- ( ماذا أبدعه الإسلام في أمرها )

- ( حرية المرأة في المدنيّة الغربية )

- ( بحث علمي آخر )

- ( سورة البقرة آية 243 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 244 - 252 )

- ( بيان )

- ( كلام في معنى السكينة )

- ( بحث روائي )

- ( بحث علمي واجتماعي )

- ( بحث في التاريخ وما يعتنى به القرآن منه )

- ( سورة البقرة آية 253 - 254 )

- ( بيان )

- ( كلام في الكلام )

- ( بحث روائي )

- ( بحث فلسفي )

- ( سورة البقرة آية 255 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 256 - 257 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 258 - 260 )

- ( بيان )

- ( كلام في الاحسان وهدايته والظلم واضلاله )

- ( القصّة )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 261 - 274 )

- ( بيان )

- ( كلام في الإنفاق )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 275 - 281 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( بحث علمي )

- ( بحث آخر علمي )

- ( سورة البقرة آية 282 - 283 )

- ( بيان )

- ( سورة البقرة آية 284 )

- ( بيان )

- ( بحث روائي )

- ( سورة البقرة آية 285 - 286 )

- ( بيان )