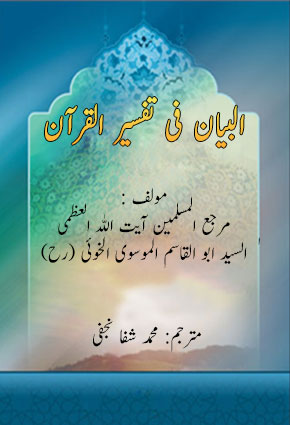

البیان فی تفسیر القرآن

8%

8%

مؤلف: آیت اللہ العظمی سید ابوالقاسم الخوئی رح

مؤلف: آیت اللہ العظمی سید ابوالقاسم الخوئی رح

زمرہ جات: تفسیر قرآن

صفحے: 689

- عرض مترجم

- مقدمہ

- البیان فی تفسیر القرآن

- قرآنی مکتب

- فضائل قرآن

- تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب

- تلاوت قرآن کی فضیلت اور اس کا ثواب

- گھروں میں تلاوت کے آثار جو روایات میں مذکورہ ہیں

- قرآن میں غور و خوض اور اس کی تفسیر

- اعجاز قرآن

- اعجاز کے معنی

- نبی یا امام معصوم کی نظر میں محال ہونے کی مثال

- نبوّت اور اعجاز

- معجزہ اور عصری تقاضے

- قرآن۔۔۔ایک الہٰی معجزہ

- ایک اعتراض اور اسکا جواب

- قرآن۔۔۔ایک ابدی معجزہ

- قرآن اور معارف

- آیات میں ہم آہنگی

- قرآن اور نظام قانون

- قرآن کے معانی میں پختگی

- قرآن کی غیب گوئی

- قرآن اور اسرار خلقت

- اعجازِ قُرآن اور اوہام

- پہلا اعتراض

- جواب

- دوسرا اعتراض

- جواب

- تیسرا اعتراض

- جواب

- چوتھا اعتراض

- جواب

- پانچواں اعتراض

- جواب

- چھٹا اعتراض

- جواب

- ساتواں اعتراض

- جواب

- آٹھواں اعتراض

- جواب

- نواں اعتراض

- جواب

- قرآن کا مقابلہ

- رسُول اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم)کےدیگر معجزات

- تورات و انجیل میں نبوت محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کی بشارت

- جواب

- جواب

- جواب

- تورات و انجیل میں نبوّت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی بشارت

- قاریوں پر ایک نظر

- تمہید

- ۱۔ عبد اللہ بن عامر دمشقی

- ۲۔ ابن کثیر مکّی

- ۳۔ عاصم بن بہدلہ کوفی

- ۴۔ ابو عمرو بصری

- ۵۔ حمزہ کوفی

- ۶۔ نافع مدنی

- ۷۔ کسائی کوفی

- ۸۔ خلف بن ہشام بزار

- ۹۔ یعقوب بن اسحاق

- ۱۰۔ یزید بن قعقاع

- قراءتوں پر ایک نظر

- تواتر قراءت کے منکرین کی تصریح

- تواتر قراءت کے دلائل

- جواب

- جواب

- جواب

- تتمہ

- قراءتیں اور سات اسلوب

- ۱۔ حجیت قراءت

- جواب

- جواب

- ۲۔ نماز میں ان قراءتوں کا پڑھنا جائز ہے

- کیا قرآن سات حروف پر نازل ہوا؟

- i ۔ ان روایات کے کمزور پہلو

- ii ۔ روایات میں تضاد

- سات حروف کی تاویل و توجیہ

- ۱۔ قریب المعنی الفاظ

- ۲۔ سات ابواب

- ۳۔ سات ابواب کا ایک اور معنی

- ۴۔ فصیح لغات

- ۵۔ قبیلہ ئ مضر کی لُغت

- ۶۔ قراءتوں میں اختلاف

- جواب

- ۷۔ اختلاف قراءت کا ایک اور معنی

- جواب

- ۸۔ اکائیوں کی کثرت

- جواب

- ۹۔ سات قراءتیں

- جواب

- ۱۰۔ مختلف لہجے

- جواب

- مسئلہ تحریف قرآن

- ۱۔ معنی تحریف کی تعریف

- ۲۔ تحریف کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ

- ۳۔ نسخ تلاوت

- تحریف، قرآن کی نظر میں

- تحریف اور سنت

- نماز میں سورتوں کی اجازت

- خلفاء پر تحریف کا الزام

- قائلین تحریف کے شبہات

- پہلا شبہ

- جواب

- دوسرا شبہ

- جواب

- تیسرا شبہ

- جواب

- وضاحت

- روایات تحریف

- روایات کا حقیقی مفہوم

- جواب

- جواب

- چوتھا شبہ

- جمع قرآن کے بارے میں نظریات

- جواب

- جمع قرآن کی روایات

- ۱۔ جمع قرآن کی احادیث میں تضاد

- ٭ قرآن کو مصحف کی صورت میں کب جمع کیا گیا۔

- ٭ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع قرآن کی ذمہ داری کس نے لی ؟

- ٭ کیا جمع قرآن کا کام زید کے سپرد کیا گیا تھا؟

- ٭ کیا حضرت عثمان کے زمانے تک ایسی آیات باقی تھیں جن کی تدوین نہیں کی گئی؟

- ٭ جمع قرآن میں حضرت عثمان کا ماخذ و مدرک کیا تھا؟

- ٭ حضرت ابوبکر سے جمع قرآن کا مطالبہ کس نے کیا؟

- ٭قرآن جمع کر کے اس کے نسخے دوسرے شہروں میں کس نے بھیجے؟

- ٭ دو آئتوں کو سورہ برائت کے آخر میں کب ملایا گیا؟

- ٭ ان دو آئتوں کو کس نے پیش کیا؟

- ٭ یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ دونوں آئتیں قرآن کا حصہ ہیں؟

- ٭قرآن کی کتابت اور املاء کے لئے حضرت عثمان نے کس کا تقرر کیا؟

- ۲۔ روایات جمع قرآن میں تضادات

- ۳۔ احادیث جمع قرآن ، کتاب الٰہی سے متعارض ہیں۔

- ۴۔ احادیث جمع قرآن حکم عقل کے خلاف ہیں۔

- ۵۔ احادیث جمع قرآن خلاف اجماع ہیں۔

- ۶۔ احادیث جمع قرآن اور قرآن میں زیادتی

- نتیجہ

- ظواھر قرآن کی حجیت

- ظواہر قرآن کے حجت نہ ہونے کے دلائل

- ۱۔ قرآن فہمی کا مختص ہونا

- جواب

- ۲۔ تفسیر بالرائے کی ممانعت

- جواب

- ۳۔ معانی قرآن کی پیچیدگی

- جواب

- ۴۔ خلاف ظاہر کا یقین

- جواب

- ۵۔ متشابہ پر عمل کی ممانعت

- جواب

- ۶۔قرآن میں تحریف

- جواب

- قرآن میں نسخ

- نسخ کا لغوی معنی

- نسخ کا اصطلاحی معنی

- نسخ کاامکان

- خلاصہ شبہ

- جواب

- تورات میں نسخ

- شریعت اسلام میں نسخ

- ۱۔ تلاوت نسخ ہو حکم باقی رہے(۱)

- ۲۔ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں

- ۳۔ حکم منسوخ ہو۔ تلاوت باقی رہے۔

- اس مسئلے کی وضاحت

- متعہ کی سزا۔۔۔۔۔۔سنگساری

- متعہ کے بارے میں چند بے بنیادشبہات

- ایک اشکال اور اس کا جواب

- مسلمانوں سے برسر پیکار کفار کے احکام

- آیت کے بارے میں بعض دیگر عقائد

- آیہ نجویٰ پر عمل کی احادیث

- مسئلے کی تحقیق

- اس صدقے کے نسخ ہونے کے اسباب

- حکم صدقہ کی حکمت

- کھلم کھلا تعصّب

- عالم خلقت میں بدائ

- تمہید

- قدرت خدا ۔ یہود کی نظر میں

- بداء شیعوں کی نظر میں

- قضائے الہٰی کی قسمیں

- عقیدہ ئ بداء کے ثمرات

- حقیقت بداء شیعوں کی نظر میں

- اصول تفسیر

- مدارک تفسیر

- خبر واحد سے قرآن کی تخصیص

- چندتوہمات اور ان کاازالہ

- قرآن حادث ہے قدیم

- یونانی فلسفہ کا مسلمانوں کی زندگی پر اثر

- اللہ کی صفات ذاتی و فعلی

- کلام نفسی

- کیا ''طلب ،، کلام نفسی ہے؟

- کلام نفسی کا کوئی وجود نہیں

- کلام نفسی پر اشاعرہ کے دلائل

- تفسیر سورہ فاتحہ

- مقام نزول

- سورہ فاتحہ کے فضائل

- فاتحتہ الکتاب کی آیات

- سورۃ فاتحہ کے اغراض و مقاصد

- سورۃ فاتحہ کا خلاصہ

- بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔کی تحلیل

- لغت

- اعراب

- تفسیر

- آیہ ''بسم اللہ ،، کے بارے میں بحث اول

- آغاز قرآن بہ رحمت

- بعد از رحمن ذکر رحیم

- کیا بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے؟

- بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کے دلائل

- (۱) اہل بیت اطہار (ع) کی احادیث

- (۲) اہل سنت کی احادیث

- معارض روایات

- جواب

- (۳) سیرت مسلمین

- (۴) تابعین اور صحابہ کا قرآن

- منکرین کے دلائل

- تحلیل آیتہ

- قرات

- قراتوں کی ترجیحات

- ترجیحات کابے فائدہ ہونا

- دوسروں کا جواب

- الحمد

- الرب

- العالم

- الملک

- الدین

- تفسیر

- تحلیل آیت

- لغت

- العبادۃ

- الاستعانتہ

- اعراب

- آیتہ ''الحمد،، کے بارے میں بحث دوم

- العبادۃ و التالہ

- عبادت اور اطاعت

- عبادت اور خشوع

- غیر اللہ کو سجدہ

- آدم (ع) کوسجدہ ۔ اقوال علمائ

- شرک باللہ کیا ہے ؟

- اسباب عبادت

- صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا

- شفاعت

- امامیہ کے نزدیک شفاعت کی احادیث

- اہلسنت کے نزدیک شفاعت کی احادیث

- تحلیل آیت

- قرات

- لغت

- اعراب

- تفسیر

- ضمیمہ جات

- ضمیمہ (۱) ص ۱۸

- حدیث ثقلین کے مدارک اور حوالے

- ضمیمہ (۲) ص ۱۸

- حارث کی سوانح حیات اور

- ضمیمہ (۳) ص ۲۰

- حدیث شریف ''لترکبن سنن من قبلکم ،، کے حوالے

- ضمیمہ (۴) ص ۴۳

- مولف اور یہودی عالم میں بحث

- ضمیمہ (۵) ص ۴۳

- ترجمہ قرآن اور اس کی شرائط

- ضمیمہ (۶) ص ۱۱۳

- رسول (ص) اسلام کو شکست دینے کی قریشیوں کی کوشش

- ضمیمہ (۷) ص ۳۱۵

- صحیح بخاری میں حدیث متعہ کی تحریف

- ضمیمہ (۸) ص ۳۲۸

- محمد عبدہ اور تین طلاقیں

- ضمیمہ (۹) ص ۳۸۳

- شیعوں پر رازی کا افترائ

- ضمیمہ (۱۰) ص ۳۹۴

- احادیث اور مشیّت الٰہی

- ضمیمہ (۱۱) ص ۳۹۱

- دعا سے تقدیر الٰہی بدل جانے کی احادیث

- ضمیمہ (۱۲) ص ۲۳۵

- آیہ بسم اللہ کی اہمیت

- ضمیمہ (۱۳) ص ۴۳۶

- آغاز آفرنیش

- ضمیمہ (۱۴) ص ۴۴۶

- بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کی احادیث

- ضمیمہ (۱۵) ص ۴۴۶

- معاویہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا تھا

- ضمیمہ (۱۶) ص ۴۴۶

- رسول (ص) خدا کا بسم اللہ کو پڑھنا اور روایت انس کی توجیہ

- ضمیمہ (۱۷) ص ۴۷۵

- ابن تیمیہ اور زیارت قبور کے جواز کی حدیثیں

- ضمیمہ (۱۸) ص ۴۷۷

- آلوسی کی شیعوں پر بہتان تراشی

- ضمیمہ (۱۹) ص ۴۷۷

- مولف اور حجازی عالم میں بحث

- ضمیمہ (۲۰) ص ۴۷۷

- تربت سید الشہداء کی فضیلت

- ضمیمہ (۲۱) ص ۴۷۹

- مکاشفہ کے ذریعے آیہ سجود کی تاویل

- ضمیمہ (۲۲) ص ۴۷۹

- ابلیس اور خدا کا مکالمہ

- ضمیمہ (۲۳) ص ۴۸۰

- اسلام اور شہادتیں

- ضمیمہ (۲۴) ص ۴۸۲

- عبادت اور اس کے عوامل

- ضمیمہ (۲۵) ص ۴۸۴

- الامربین الامرین : لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں

- ضمیمہ (۲۶) ص ۴۸۷

- شفاعت کے مدارک