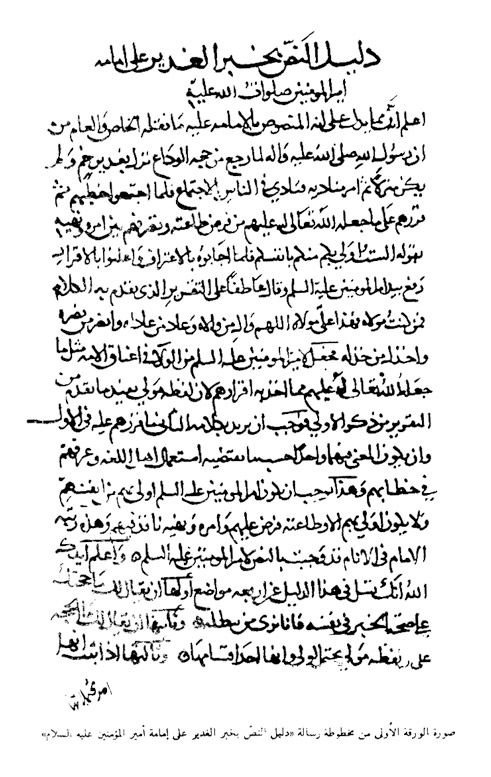

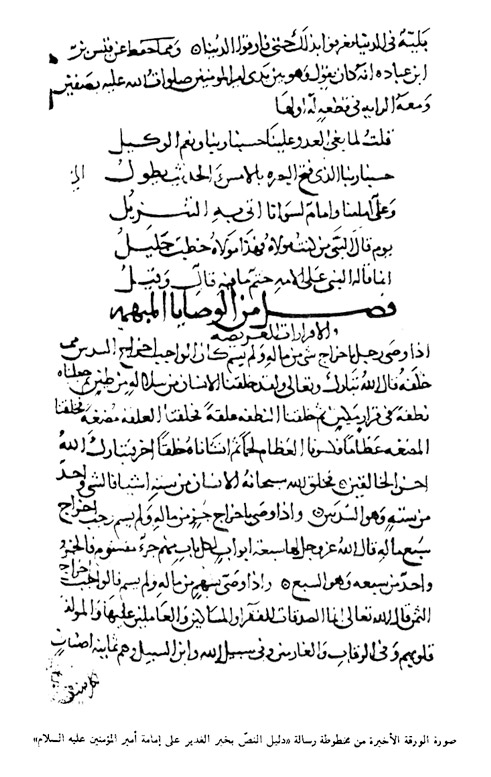

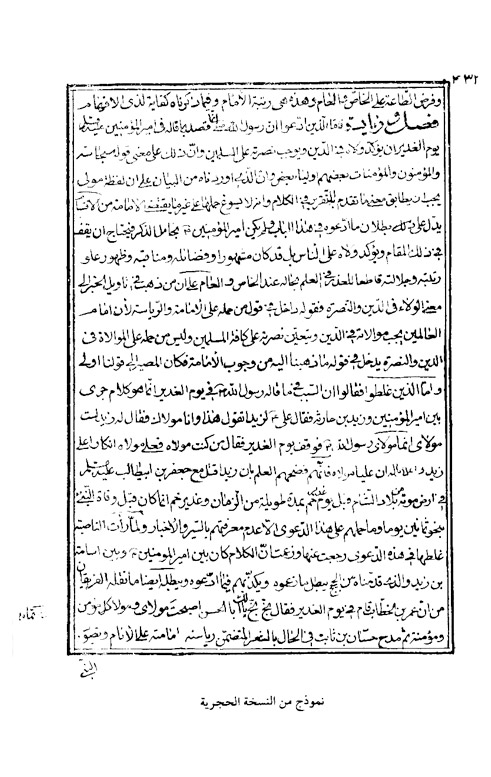

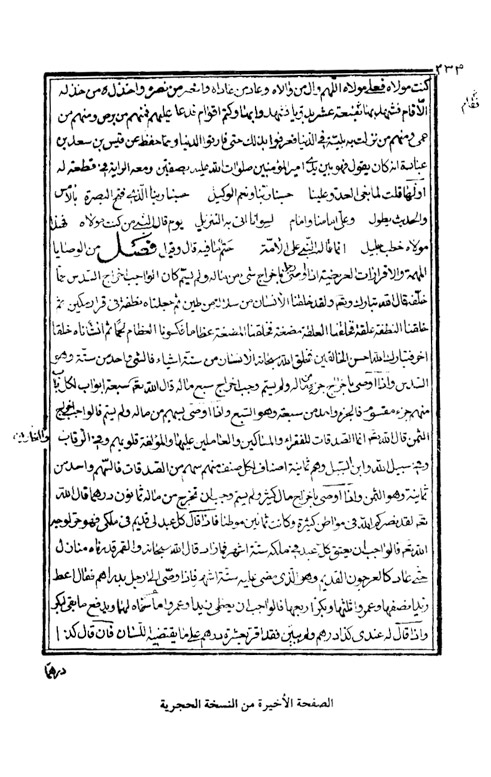

دليل النصّ بخبر الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام

0%

0%

مؤلف: الشيخ الجليل أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي

مؤلف: الشيخ الجليل أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي

تصنيف: مكتبة العقائد

الصفحات: 69

مؤلف: الشيخ الجليل أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي

تصنيف:

المشاهدات: 27496

تحميل: 8449

توضيحات:

- مقدمة المؤسسة

- * مقدمة لابد منها

- المؤلف وعصره

- توقف لابدّ منه

- المؤلِّف في كتب المترجمين

- مشايخه

- مصنفاته

- منهجية التحقيق

- دليل النصّ بخبر الغدير على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه

- الجواب عن السؤال الأول

- الجواب عن السؤال الثاني

- الجواب عن السؤال الثالث

- الجواب عن السؤال الرابع

- فصل وزيادة

- فهرس الأعلام

- فهرس الوقائع والأيام

- مصادر التحقيق