السيد محمد كاظم اليزدي

0%

0%

مؤلف: كامل سلمان الجبوري

مؤلف: كامل سلمان الجبوري

الناشر: ذوي القربى

تصنيف: شخصيات إسلامية

الصفحات: 813

مؤلف: كامل سلمان الجبوري

الناشر: ذوي القربى

تصنيف: الصفحات: 813

المشاهدات: 300192

تحميل: 14246

توضيحات:

- المقدّمة

- الفصل الأوّل : سيرته ودراسته وتدريسه

- نسبه وأُسرته

- ولادته

- دراسته وأساتذته

- يزد

- مشهد

- أصفهان

- النجف الأشرف

- تدريسه وتلامذته

- إجازاته العلمية والروائية

- أ - فمن شيوخه بالرواية

- ب - وممّن أجازهم بالاجتهاد والرواية

- ج - وممّن أجازهم بالاجتهاد

- د - وممّن أجازهم بالرواية

- الفصل الثاني : مرجعيّته وحياته العلمية

- مرجعيّته

- حياته العلميّة

- جانب من أخلاقه وطباعه

- تصانيفه ومؤلَّفاته

- مشاريعه

- مدرسة السيد كاظم اليزدي ( الكبرى )

- سوق السيد كاظم اليزدي في الكوفة

- خان الزائرين ( خان الوقف ) أو ( مدرسة اليزدي الثانية )

- حمّام اليزدي

- بيته في الكوفة

- شعره

- الفصل الثالث : أضواء على مواقفه

- الحركة الدستورية الإيرانية ( المشروطة )وموقف السيد اليزدي(1)

- الهجوم الإيطالي على طرابلس الغرب - ليبيا وموقف السيّد اليزدي 1330 هـ / 1911 م

- الغزو الروسي على إيران وموقف السيّد اليزدي 1331 - 1332هـ / 1912م

- حركة الجهاد عام 1332 - 1333هـ / 1914م وموقف السيّد كاظم اليزدي

- حادثة حمزة بك في كربلاء 1333 - 1334هـ وموقف السيّد اليزدي

- أحداث النجف بين عامي 1915 - 1918 وموقف السيد اليزدي

- مقتل الكابتن مارشال 1336هـ /1918م وموقف السيّد اليزدي

- مقدمات الثورة العراقية 1919 وموقف السيد اليزدي من المقاومة المسلّحة

- الفصل الرابع: في رحاب الخلود

- وصيّته

- وفاته

- أنشدت في أيام المآتم

- سجل الخالدين

- أولاده وأحفاده وأعلام أسرته

- مصادر ترجمته

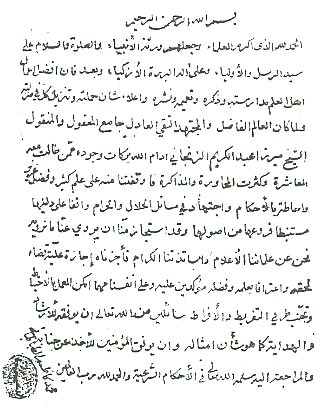

- الفصل الخامس: الوثائق السياسية الخاصة بمواقف السيد اليزدي

- وثائق الحركة الدستورية الإيرانية (المشروطة)

- وثائق الهجوم الإيطالي على طرابلس الغرب - ليبيا

- وثائق الهجوم الروسي على إيران

- وثائق ما قبل حرب العراق 1330هـ

- وثائق حركة الجهاد ومقاومة الغزو البريطاني للعراق

- وثائق فترة الاحتلال البريطاني 1914 - 1919م

- وثائق مقتل الكابتن مارشال (ثورة النجف) 1336هـ / 1918م

- وثائق مقدمات الثورة العراقية 1919م

- مصادر الوثائق والتقارير والمكاتبات والبيانات الرسمية

- ملاحق الكتاب

- صفحات من مذكَّرات الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء

- من مذكرات العلامة السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني

- الصحيفة الكاظمية

- الكلم الجامعة والحكم النافعة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

- بستان نياز وگلستان راز السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

- المصادر والمراجع

- فهرس الموضوعات