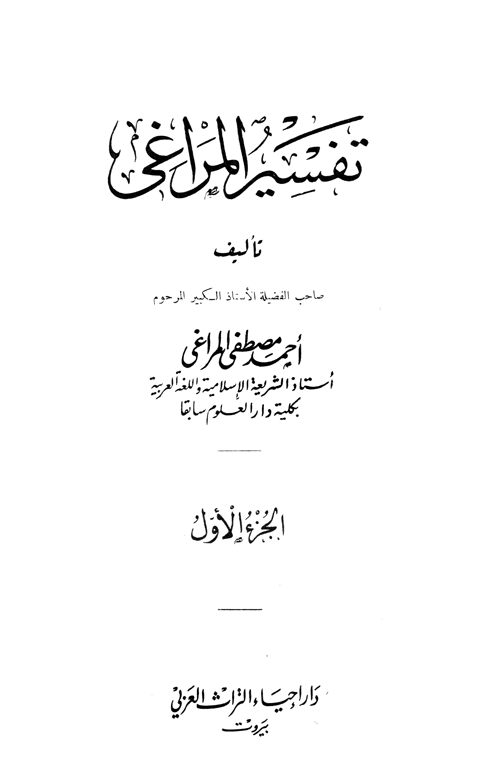

تفسير المراغى الجزء ١

0%

0%

مؤلف: أحمد مصطفى المراغى

مؤلف: أحمد مصطفى المراغى

تصنيف: تفسير القرآن

الصفحات: 232

0%

0%

مؤلف: أحمد مصطفى المراغى

مؤلف: أحمد مصطفى المراغى

تصنيف: تفسير القرآن

الصفحات: 232

مقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

المحمود الله ، جلت آلاؤه ، والمصلى عليه محمد وآله.

وبعد : فإنا لنشاهد في عصرنا الحاضر ميل الناس إلى التزيد في الثقافة الدينية ، ولا سيما تفسير الكتاب الكريم والسنة النبوية ، وكثيرا ما سئلت أىّ التفاسير أسهل منالا ، وأجدى فائدة للقارئ في الزمن القليل؟ فكنت أقف واجما حائرا لا أجد جوابا عن سؤال السائل ، علما منى بأن كتب التفسير على ما فيها من فوائد جمة ، وأسرار دينية عظيمة وإيضاح لمغازى الكتاب الكريم ، قد حشيت بالكثير من مصطلحات الفنون :

من بلاغة ونحو وصرف وفقه وأصول وتوحيد إلى نحو أولئك مما كان عقبة كأداء أمام قارئيها ، إلى ما فيها من أقاصيص مجانفه ، لوجه الصواب متنكّبة عن حظيرة العقل ووجوه المعارف التي يصح تصديقها ، إلى تفسير للقضايا العلمية التي أشار إليها القرآن العزيز بحسب ما أيده العلم فى تلك العصور ، وقد أثبت العلم فى هذا العصر وأيد الدليل والبرهان أنه لا ينبغى التعويل على مثل ما كان معروفا حينئذ ، إلى أن هذه المؤلفات وضعت

ـ فى عصور قد خلت ـ بأساليب تناسب أهلها ، وكان مؤلفوها يتباهون بإيجازها ويرون ذلك مفخرة لهم ، ولكن الزمان وهو الحوّل القلّب غيّر آراء الناس في الموسوعات العلمية ، فرأوا أن الكتاب الذي لا يناجيك معناه لدى قراءة لفظه ، أولى لك ألا تضيع وقتك في قراءته وكدّ الفكر فى الوصول إلى المعمّى من معناه.

ومن ثم نهج الناس فى التأليف منهج السهولة والسلاسة مع تحقيق المسائل العلمية حتى تعتز بمظاهرة الدليل والبرهان لها ، ونفى الزائف الذي لا يقوم على ساقين ، أو يستند إلى عضوين ، من تجربة واختبار ، وحجة وبرهان.

من جرّاء هذا رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز يشاكل حاجة الناس فى عصرنا فى أسلوبه وطريق رصفه ووضعه ، ويكون دانى القطوف ، سهل المأخذ يحوى ما تطمئن إليه النفس من تحقيق علمى تدعمه الحجة والبرهان ، وتؤيده التجربة والاختبار ، ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الذكر من الباحثين فى مختلف الفنون التي ألمع إليها القرآن على نحو ما أثبته العلم فى عصرنا ، وتركنا الروايات التي أثبتت فى كتب التفسير ، وهى بعيدة عن وجه الحق مجانفة للصواب ، والله أسأل أن يوفقنا للرشاد ، ويهدينا إلى سواء السبيل؟

أول المحرم عام 1365 ه |

أحمد مصطفى المراغي |

عناية المسلمين بتفسير الكتاب الكريم

كتاب الله هو دستور التشريع ، ومنبع الأحكام التي طلب إلى المسلمين أن يعملوا بها ، ففيه بيان الحلال والحرام والأمر والنهى ، هو معين الآداب والأخلاق التي أمروا أن يستمسكوا بها ، لتكون مصدر سعادتهم ، ومنبع هدايتهم ، ونيلهم الزّلفى عند ربهم في جنات النعيم ؛ فهى الوسيلة لإصلاح حال المجتمع الإسلامى إذا أخذوا بها ولم يحيدوا عن طريقها ، وينحرفوا عن سننها.

ومما ساعد على العمل بها أنه نزل منجّما بحسب الحوادث والوقائع في نيف وعشرين سنة ، وقد كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الآية أو الآيات فى واقعة بعينها فيتدارسها مع صحبه ، ويفصل لهم مجملها ، ويوضح لهم مبهمها ، ويفسر لهم مشكلها ، حتى لا تبقى فى النفس بقية من لبس ، وكان عليه الصلاة السلام الهادي لهم إلى سواء السبيل ، والفاتح لهم ما استغلق من أمر دينهم ، والمفسر لكتاب الله بسنته القولية وسنته الفعلية كما قال تعالى :( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) وظلّ دائبا هكذا حتى لحق بالرفيق الأعلى.

فلا غرو أن كان تفسيره وإيضاح ما أشكل عليهم فهمه منه ـ هجيراهم من بدء التنزيل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، وما زال الأمر كذلك في كل العصور حتى عصرنا ، وما طفقت التفاسير تترى وهى مختلفة المناجى والمناهج ، فما من عصر إلا جدّت فيه تفاسير تشاكل حاجة ذلك العصر ما بين مطوّل ومختصر كما نشاهد ذلك رأى العين ، وإن كتاب الله لفيه من الأسرار ما لم يقف على كنهه جهابذة المفسرين وسيفسره الزمن وتقدم العلوم والفنون ، ورقىّ الفكر الإنساني كما قال سبحانه وتعالى :( وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ) .

طبقات المفسرين

طفق المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن ، ويتفهمون معناه بطريق الرواية عن صحبه الذين كانوا يجلسون فى حضرته كثيرا.

وقد اشتهر بالتفسير عشرة من الصحابة : الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ ، ثم عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن الزبير وأكثر من روى عنه التفسير من الخلفاء على بن أبي طالب ، والرواية عن الثلاثة الباقين نادرة ، وروى عن ابن مسعود المتوفى بالمدينة سنة 32 ه أكثر مما روى عن علىّ رضى الله عنه.

أما عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة 68 ه فهو ترجمان القرآن ، وحبر الأمة ، وشيخ المفسرين ، فقد روى عنه فى التفسير ما لا يحصى كثرة ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهمّ فقّهه فى الدين وعلّمه التأويل.

قال صاحب كشف الظنون ما نصه :

وأصح الطرق فى الرواية عنه :

(1) طريق علىّ بن أبي طلحة الهاشمي المتوفى سنة 143 ه ، وعليها اعتمد البخاري فى صحيحه.

(2) طريق قيس بن مسلم الكوفي المتوفى سنة 120 ه عن عطاء بن السائب.

(3) طريق ابن إسحاق صاحب السيرة.

(4) طريق أبى النصر محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 146 ه وهى أوهى الطرق ، ولا سيما إذا وافقتها طريق محمد بن مروان السّدّى الصغير المتوفى سنة 186 ه.

وقد طبع تفسير ينسب إلى ابن عباس برواية الفيروز بادى صاحب القاموس ، سماه (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس).

وروى عن أبيّ بن كعب المتوفى سنة 20 ه تفسير كبير رواه عنه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية ، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان أقرأ الصحابة وسيد القراء.

وزيد بن ثابت الأنصاري المتوفى سنة 45 ه أحد كتاب الوحى ، وهو الذي جمع المصحف أولا في عهد أبى بكر ، ثم كان رئيس الجماعة الذين كتبوا المصحف فى عهد عثمان.

وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعري المتوفي سنة 44 ه.

أعلم الناس بالتفسير فى هذا العصر :

(ا) علماء مكة أصحاب عبد الله بن عباس ، وأشهرهم :

(1) مجاهد بن جبر المتوفى سنة 103 ه وقد قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، واعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري.

(2) سعيد بن جبير المتوفى سنة 94 ه.

(3) عكرمة مولى ابن عباس المتوفى بمكة سنة 105 ه.

(4) طاوس بن كيسان اليماني المتوفى بمكة سنة 106 ه.

(5) عطاء بن أبي رباح المكي المتوفى سنة 114 ه.

قال سفيان الثوري : خذوا التفسير عن أربعة : عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك. وقال قتادة : كان أعلم التابعين أربعة ، كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم بالمناسك ، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير ، وكان عكرمة أعلمهم بالسير ، وكان الحسن(1) أعلمهم بالحلال والحرام.

__________________

(1) الحسن البصري.

(ب) علماء الكوفة أصحاب ابن مسعود ، وأشهرهم :

(1) علقمة بن قيس المتوفى سنة 102 ه.

(2) الأسود بن يزيد المتوفى سنة 75 ه.

(3) إبراهيم النخعي المتوفى سنة 95 ه.

(4) الشعبي المتوفى سنة 105 ه.

(حـ) علماء المدينة أصحاب زيد بن أسلم العدوى المدني المتوفى سنة 136 ه ، وله تفسير يعدّ من أمهات التفاسير ، ومن أشهرهم :

(1) ابنه عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة 182 ه.

(2) مالك بن أنس المتوفى سنة 179 ه.

(3) الحسن البصري المتوفى سنة 121 ه.

(4) عطاء بن أبى مسلم الخراسانى المتوفى سنة 135 ه.

(5) محمد بن كعب القرظي المتوفى سنة 117 ه.

(6) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي المتوفى سنة 90 ه.

(7) الضحاك بن مزاحم المتوفى سنة 105 ه.

(8) عطية بن سعيد العوفى المتوفى سنة 111 ه.

(9) قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة 117 ه.

(10) الربيع بن أنس المتوفي سنة 139 ه.

(11) إسماعيل بن عبد الرحمن السّدى الكبير المتوفى سنة 127 ه.

3 ـ طبقة ثالثة جمعت أقوال الصحابة والتابعين :

وأشهر هؤلاء :

(1) سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 ه.

(2) وكيع بن الجراح الكوفي المتوفى سنة 197 ه.

(3) شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 ه.

(4) يزيد بن هرون السّلمى.

(5) عبد الرازق المتوفى سنة 211 ه.

(6) آدم بن أبي إياس المتوفى سنة 221 ه.

(7) إسحاق بن راهويه الإمام الحافظ النيسابوري المتوفى سنة 238 ه.

(8) روح بن عبادة المتوفى سنة 205 ه.

(9) عبد الله بن حميد الجهني.

(10) أبو بكر بن أبى شيبة الإمام الحافظ الكوفي المتوفى سنة 335 ه.

4 ـ الطبقة الرابعة طبقة ابن جرير :

تلت هؤلاء طبقة أخرى ، منها :

(1) علىّ بن أبى طلحة المتوفى سنة 343 ه.

(2) ابن أبى حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي المتوفى سنة 327 ه.

(3) ابن ماجه الحافظ أبو عبد الله محمد القزويني المتوفى سنة 273 ه.

(4) ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهانى المتوفى سنة 410 ه.

(5) أبو الشيخ بن حبان البستي المتوفى سنة 354 ه.

(6) إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة 236 ه.

(7) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 ه وهو من أشهر مفسرى هذا العصر. قال السيوطي فى الإتقان : وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض وللإعراب ، والاستنباط ، فهو يفوق بذلك تفاسير الأقدمين ا ه. وقال النووي النيسابورى الشافعي في تهذيبه : كتاب ابن جرير فى التفسير لم يصنف أحد مثله ، وقال أبو إسحاق الاسفرائينى : لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا ، وروى أن ابن جرير قال لأصحابه :

أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال : ثلاثين ألف ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه ، فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ذكر ذلك السبكى فى طبقاته.

5 ـ الطبقة الخامسة طبقة المفسرين بحذف الأسانيد :

ألف بعد هؤلاء جماعة من المفسرين لهم تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد ، من أشهرهم :

(1) أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السرىّ النحوي المتوفي سنة 310 ه وقد سمى تفسيره (معانى القرآن).

(2) أبو على الفارسي الحجة الثبت فى اللغة والبلاغة ، وصاحب المؤلفات الكثيرة فى مختلف الفنون ، توفى سنة 377 ه.

(3) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصلي المتوفى سنة 351 ه.

(4) أبو جعفر النحاس النحوي المصري المتوفى سنة 338 ه.

(5) مكىّ بن أبى طالب القيسي النحوي المغربي المتوفى سنة 437 ه.

(6) أبو العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوفي سنة 430 ه وله تفسير يسمى (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل).

وقد دخل فى التفسير فى هذه الفترة الدخيل ، إذ نقلت الأقوال بترا محذوفة الأسانيد ، فالتبس الصحيح بالعليل ، وصار كل من سنح له قول يورده ، ومن خطر بباله شىء يعتمده ، غير ملتفت إلى ما روى عن السلف الصالح فى ذلك ، ومن هم القدوة فى هذا الباب.

التقت فى البلاد الإسلامية تيارات العقل البشرى حاملة تراث المدنيات والحضارات

اليونانية والفارسية والهندية ، ومرت بأهلها أعاصير من جدل أهل الكتاب يهودهم ونصاراهم ، فكان كل أولئك حافزا للعلماء على أن يؤلفوا موسوعات فى التفسير تجمع بين دفتيها فنونا من المعرفة لم يكن لهم بها سابقة عهد ، وسار الفكر الإسلامى حرّا طليقا فى معرفتها حينا ، ومقيدا حينا آخر ، يحكّم العقل مرة ، ويسلس قياده للنص أخرى ، ويميل إلى التقليد حين الضعف والانحلال والركود الفكرى.

ولما كان القرآن كتابا سماويا تنزل على قلب أكمل الأنبياء ، مشتملا على معارف عالية ومطالب سامية ، يجد المنقّب عنها من الهيبة والجلال ما يكاد يحول بينه وبين الوصول إليها ـ سهل سبحانه الأمر علينا ، فلم يطلب منا إلا الفهم والتدبر فى كلامه ، لأنه نزّله نورا وهدى للناس ، وجعله حاويا للشرائع والأحكام التي لا يمكن العمل بها إلا إذا فهمت حق الفهم ، واستوضحت مغازيها ، وكشفت أسرارها ومراميها ، من حيث هى دين إلهى ، وهدى سماوى ، ترشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتيهم الدنيوية والأخروية ، وما سوى ذلك من وجوه النظر والبحث ، فتابع لذلك ، ووسيلة إليه فى التحصيل ، ولا يعنينا العناية التي نهتم لها اهتمامنا بالمطلب الأول ، لكنّ كثيرا من المفسرين ، جعلوا عنايتهم تكاد تكون وقفا على الوسائل دون المقاصد :

(1) فمنهم من وجه النظر إلى البحث فى أساليب الكتاب ومعانيه ، وبيان ما احتوى عليه من بلاغة وفصاحة ، وأطنب فى ذلك وجعل مقصده بيان ميزته عن غيره من الكلام وإظهار إعجازه للناس ، ليتبين لهم كيف أعجز مقاويل العرب وفصحاءهم ، وكيف استخذوا أمامه ووقفوا وأجمعين؟ وكيف لجئوا إلى السيف والسنان ، دون مقابلة البرهان بالبرهان؟ وكيف عمّى عليهم الأمر؟ فلم يجدوا لرد التحدي سبيلا.

وقد سلك هذا المسلك الزمخشري فى كشافه ، فألمّ بالكثير من مقاصد البلاغة ، وأبدع فيها أيّما إبداع ، ونحا نحوه خلق كثير.

(2) ومنهم من وجه النظر إلى إعرابه وتوسع فى بيان وجوهه ، حتى كأن القرآن

لهذا أنزل ، وممن سلك هذا المسلك الزجّاج فى تفسيره معانى القرآن ، والواحدي النيسابورى في تفسيره (البسيط) وأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى فى البحر المحيط (3) ومنهم من وجه النظر إلى القصص والأخبار عمن سلف ، وقد نحا هذا النحو أقوام زادوا فى قصص القرآن ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات. وليتهم اقتصروا على النقل من التوراة والإنجيل والكتب المعتمدة لدى أهل الكتاب ، لكنهم أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غثّ وسمين ، ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل ، ومن أشهر هؤلاء الثعلبي ، وصاحب الخازن علاء الدين بن محمد البغدادي المتوفى سنة 741 ه.

(4) ومنهم من وجّه همه إلى الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وكيفية استنباطها من الآيات ، وربما استطردوا إلى إقامة الأدلة عليها ، والرد على المخالفين مما لا تعلق له بالتفسير كما فعل القرطبي فى تفسيره.

(5) ومنهم من عنى بالكلام فى أصول العقائد ومقارعة الزائغين ، ومحاجة المخالفين وللإمام الرازي المتوفى سنة 610 ه فى ذلك القدح المعلّى فى تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ، فقد خرج فيه من باب إلى باب ، حتى ليقضى الناظر العجب من صنيعه. ومن ثمّ قال أبو حيان الأندلسى فى البحر المحيط : جمع الرازي فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة إليها فى علم التفسير ، ولذلك قال بعض العلماء : تفسيره فيه كل شىء إلا التفسير ا ه.

(6) ومنهم من اتجه إلى الوعظ والرقائق ممزوجة بحكايات المتصوفة والعبّاد ، وفى بعضها خروج عن حدود الفضائل والآداب التي جرى عليها القرآن.

(7) ومنهم من سلك طريق التفسير بالإشارة إلى دقائق لا تنكشف إلا لأرباب السلوك ، ويمكن إرادتها مع إرادة ظاهر المعنى ، وقال إن ذلك من كمال الإيمان ومحض العرفان.

ولقد نعلم أن الإكثار فى مقصد من هذه المقاصد يدخل النقص على الغرض الأصلى من تفسير الكتاب الكريم ، وهو فهم الكتاب من حيث هو دين وهداية للناس فى دنياهم وآخرتهم.

7 ـ طريق كتابة القرآن الكريم :

من المعروف أن لكتابة القرآن طريقا خاصة تخالف الطريق التي اتبعها العلماء فيما بعد ودرجوا عليها ، ودوّنوا فيها كتبا تعرف بعلم رسم الحروف ، أو علم الإملاء ، وبه كتبت جميع المؤلفات من القرن الثالث فما بعده إلى اليوم.

أما كتابة المصحف فهى تابعة للطريق التي كتب بها المصحف فى عهد عثمان ابن عفان الخليفة الثالث على يد جماعة من كبار الصحابة وتسمى (الرسم العثماني) وقد اتبع فيها نهج خاص يخالف ما اتبع فيما بعد فى كثير من المواضع ، ومن ثم قيل :

خطان لا يقاس عليهما : خط العروض ، وخط المصحف العثماني.

آراء العلماء فى التزام الرسم العثماني

فى كتابة المصاحف

الرأى الأول ـ عبر عنه الإمام أحمد بقوله : تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك. وقال أبو عمرو الداني : لا مخالف لما حكى عن مالك من وجوب الكتابة على الكتبة الأولى من علماء الأمة.

الرأى الثاني : أن رسم المصاحف اصطلاحى لا توقيفى ، وعليه فتجوز مخالفته ، ومن جنح إلى هذا الرأى ابن خلدون فى مقدمته ، وممن تحمس له القاضي أبو بكر فى الانتصار ، إذ قال : وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا ، إذ لم يأخذ على كتّاب القرآن وخطاطى المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه ،

إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف ، وليس فى نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحدّ محدود لا يجوز تجاوزه ، ولا فى نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ، ولا دلت عليه القياسات الشرعية ، بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ، ولا نهى عن كتابته بغيره.

ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أن ذلك اصطلاح ، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوّج الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين ، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة ، وجاز أن يكتب بين ذلك.

وإذا كانت خطوط المصاحف ، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة ، وكان الناس قد أجازوا ذلك ، وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته ، وما هو أسهل وأشهر وأولى ، من غير تأثيم ولا تناكر ، علم أنه لم يؤخذ فى ذلك على الناس حدّ محدود مخصوص ، كما أخذ عليهم فى القراءة والأذان.

والسبب فى ذلك أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود والرموز ، فكل رسم دالّ على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكتابة به على أىّ صورة كانت.

وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه ، وأنّى له ذنك؟ ا ه.

الرأى الثالث : يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام العز بن عبد السلام ، من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ، ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول ، لئلا يوقع في تغيير من الجهال ، ولكن يجب فى الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصالح ، فلا يهمل مراعاته لجهل الجاهلين ، بل يبقى فى أيدى العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض. وهاك عبارة التبيان قال :

واما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جرى عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس ، وثحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك ، وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال : لا. إلا على الكتبة الأولى.

قال في البرهان : قلت وهذا كان فى الصدر الأول والعلم حىّ غض ، وأما الآن فقد يخشى الالتباس ، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة ، لئلا يوقع في تغيير من الجهال ، ولكن لا ينبغى إجراء هذا على إطلاقه ، لئلا يؤدى إلى دروس العلم ، وشىء قد أحكمه القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ، ولن تخلو الأرض من قائم لله بهجته ا ه.

وقد جرينا على الرأى الذي أوجبه العز بن عبد السلام فى كتابة الآيات أثناء التفسير العلة التي ذكرها ، وهى فى عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور ، على أن الخلاف بينهم فى المصحف لا فى القرآن ولو أثناء التفسير كما فعلنا.

خدمتى للغة العربية والكتاب الكريم

لقد سعدت بخدمتي للغة العربية نحو نصف قرن درسا وتدريسا ، وتأليفا وتصنيفا ، أتتبع أساليبها فى آي القرآن الحكيم ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشعر والنثر ، حتى وجدتني كلفا ، بأن أتوّج خدمتى لهذه اللغة بتفسير آي الذكر الحكيم مع تسميته «تفسير المراغي».

وقصاراى أن أسير فى قافلة الحاملين لمشعل المعرفة الإسلامية ، مؤديا بعض ما يجب علىّ نحو الكتاب الكريم من الكشف عن بعض أسراره ومغازيه.

نهجنا الذي سلكناه فى هذا التفسير

رأينا أن ندلى إليك أيها القارئ الكريم ، بالنهج الذي اتبعناه فى التأليف ، لتكون على بينة من أمره :

(1) ذكر الآيات فى صدر البحث :

صدّرنا كل بحث بآية أو آيتين أو آيات من الكتاب الكريم ، سيقت لتؤدى غرضا واحدا.

(2) شرح المفردات :

أردفنا ذلك تفسير مفرداتها اللغوية ، إن كان فيها بعض الخفاء على كثير من القارئين.

(3) المعنى الجملي للآيات :

أتبعنا ذلك بذكر المعنى الجملي لهذه الآية أو الآيات ليتجلّى للقارئ منها صورة مجملة حتى إذا جاء التفسير وضح ذاك المجمل.

(4) أسباب النزول :

أعقبنا ذلك بما ورد من أسباب النزول لهذه الآيات ، إن صح شىء من ذلك لدى المفسرين بالمأثور.

(5) الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم :

ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم : من نحو وصرف وبلاغة إلى أشباه ذلك ، مما أدخله المفسرون فى تفاسيرهم ، فكان من العوائق التي حالت بين جمهرة الناس وقراءة كتب التفسير ، فقد وجدوا طلّسمات وألغازا يصعب عليهم فهمها والسير قدما فى استيعاب قراءة التفسير ، لأنها من ألوان الصناعات التي يخصّ بها قوم من الناس ، وتكون عونا لهم على فهم الأساليب العربية فهم دراسة وتعمق ، كما يخصّ قوم من الأمة بالحياكة والنجارة والحدادة إلى أشباه ذلك.

رأينا أن الأساليب التي كتبت بها كتب التفسير وضعت فى عهود سحيقة بأساليب تناسب أهل العصور التي ألفت فيها ويسهل عليهم فهمها ، وأن جمهرتهم أوجزوا فى القول وعدّوا ذلك مفخرة لهم.

ولما كان لكل عصر طابع خاص يمتاز به عن غيره فى آداب أهله وأخلاقهم وعاداتهم وطرائق تفكيرهم ـ وجب على الباحثين فى هذا العصر مجاراة أهله فى كل ما نقدّم ، فكان لزاما علينا أن نتلمس لونا من التفسير لكتاب الله بأسلوب عصرنا موافقا لأمزجة أهله ، فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالا ، وأن الناس يخاطبون على قدر عقولهم ، وقد رأينا أن نشيد فيه بجهود السابقين معترفين بفضلهم ، مستندين إلى آرائهم.

وقد سلكنا فى الوصول إلى فهم الآيات التي أشارت إلى بعض نظريات فى مختلف الفنون استطلاع آراء العارفين بها ، فاستطلعنا آراء الطبيب النطاسي ، والفلكي العارف والمؤرخ الثّبت ، والحكيم البصير ليدلى كل برأيه فيما تمهّر فيه ، لنعلم ما أثبته العلم وأنتجه الفكر ، فيكون كلامنا معتزا بكرامة المعرفة التي تشرف بتفهم كتاب الله ، فرجل الدين حامل لوائها ، عليه أن يسأل العلم دائما ليستبصر بما ثبت لديه ، ويساير عصره ما وجد إلى ذلك سبيلا ، فإن قعدت به همته إلى الموروث من قضاياه لدى الماضين ركب شططا وازداد بعدا عن الحقيقة ، وتضاءل أمام نفسه وأمام قارئي بحوثه ومؤلفاته.

يمتاز هذا العصر بميل أهله لسهولة الكلام ليفهم الغرض المراد منه حين التخاطب ، دون احتياج إلى النقاش وصنوف التأويل ، ومن ثم كان أهم ما عنيت به أن أقرأ فى الموضوع الواحد ما كتبه أعلام المفسرين على اختلاف نزعاتهم وتباين أزمنتهم حتى إذا اطمأننت إلى فهم ما قرأت وتمثلته وهضمته ، كتبته بأسلوب العصر الحاضر ، وهذا هو نهجى فى تأليف هذا التفسير.

وما حملنى على ركوب هذا المركب الخشن ، واقتحام هذه العقبات إلا انصراف القارئين عن قراءة كتب التفسير التي بين أيدينا ، بدعوى أنها صعبة المدخل مفعمة بكثير من المصطلحات التي لا يعلمها إلا من أتقن هذه الفنون ، واستبدلت بأساليب المؤلفين أسلوبا سهل المأخذ قليل الكلفة فى الفهم ، حتى يستطيع القارئ أن يلمّ بأسرار كتاب الله دون كدّ ولا نصب.

أشار الكتاب الكريم إلى كثير من تاريخ الأمم الغابرة التي حلّ بها العذاب على ما اجترحت من الآثام ، وإلى بدء الخلق وتكوين الأرض والسموات ، ولم يكن لدى العرب من المعرفة ما يستطيعون به شرح هذه المجملات التي أشار إليها الكتاب ، إذ كانوا أمة أمية في صحراء نائية عن مناهل العلم والمعرفة ، والإنسان بطبعه حريص على استكناه المجهول ، واستيضاح ما عزّت عليه معرفته ، فألجأتهم الحاجة إلى الاستفسار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ولا سيما مسلمتهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ، ووهب بن منبّه ، فقصّوا عليهم من القصص ما ظنوه تفسيرا لما خفى عليهم فهمه من كتابهم ، ولكنهم كانوا فى ذلك كحاطب ليل ، يجمع بين الشذرة والبعرة ، والذهب والشبه ، إذ لم تكن علوم القصّاص ممحّصة ولا مهذبة ، بل كان ينقصها الميزان العلمي الذي به يتعرّف جيّد الرأى من بهرجه ، وصحيحه من سقيمه ، فساقوا إلى المسلمين من الآراء فى تفسير كتابهم ما ينبذه العقل ، وينافيه الدين ، وتكذبه المشاهدة ، ويبعده كل البعد ما أثبته العلم فى العصور اللاحقة.

وما كان مثلهم ومثل العرب الذين استوضحوهم بعض ما استعصى عليهم فهمه ، إلا مثل السائح الأوربى إذا جاء إلى سفح الأهرام بمصر ، وسأل العرب الضاربين خيامهم حولها. لم بنيت الأهرام؟ ومن بناها؟ ومتى بنيت؟ وكيف بنيت؟ فيجيبونه إجابات بعيدة عن الحقيقة ومجانفة وجه الصواب.

ومن ثمّ رأينا ألا نذكر رواية مأثورة إلا إذا تلقاها العلم بالقبول ، ولم نر فيها ما يتنافر مع قضايا الدين التي لا خلاف فيها بين أهله ، وقد وجدنا أن ذلك أسلم لصادق المعرفة ، وأشرف لتفسير كتاب الله ، وأجذب لقلوب المثقفين ثقافة علمية ، لا يقنعها إلا الدليل والبرهان ونور المعرفة الصادقة.